2009年以前の記事はこちら。

本字と省字――和同開珎のことなど

漢字の中には同じ語を表すのに種々の形態を持つものがある。例えば、「佛」に対する「仏」はもともと俗字あるいは略字と呼ばれる字形である。「體、軆、躰、体」の場合は、順々に少しずつ構成要素が入れ替わっていて、「體」と「体」にはもはや全く共通要素がない。ひと口に異体字と言っても、様々な関係がある。

ここで話題にしたいのは、「缶(罐)」「医(醫)」のように、構成要素の一部分を取り出して、本来の字の代用にするタイプである。それを省字と称することにする。「罐、醫」が本字、「缶、医」が省字である。

日本における最初期の公式貨幣として「和同開珎」という銘を持つ貨幣が知られている。高校の教科書では「わどうかいちん」という読みがまかり通っている。和銅年間(708-715)に鋳造されたこの貨幣を「わどうかいほう」と読むべきだという論はすでに江戸時代からあった(狩谷棭斎、中川積古斎など)。「珎」を「寶」の省字と見る常識的な説である。しかるに、「珎」を「珍」の異体字と見るべきという、全く馬鹿げた論が今なお教科書にも採用されているのである。正式な貨幣には押しなべて「寶」の字があることは周知の事実であり、貨幣の通例に従えば、「珎」を「寶」の省字とする以外の解釈は成り立たない。「寶」の代わりに「珍」の字が記された貨幣が存在しない以上、「珎」を「珍」の異体字と解釈するのは非常識なことである。和同開珎から始まる皇朝十二銭も全て「〜寶」という銘を持っている。

*画像は「国立文化財機構所蔵品統合検索システム

(https://colbase.nich.go.jp/)」の「和同開珎」による

「わどうかいちん」という珍妙な読みが蔓延ってしまった理由は、貨幣史の観点から考えるという当たり前のことが軽視されたからである。なぜ日本でこの時期に公式貨幣が大量に発行されたのか。それは7世紀前半に中国で「開元通寶」という画期的な貨幣が発行され、それが中国のみならず、東は日本から西はブハラ(現ウズベキスタン)まで、基準通貨として認知されていたからである。

*画像は「国立文化財機構所蔵品統合検索システム

(https://colbase.nich.go.jp/)」の「開元通寶」による

漢字4字の銘が記された方孔円銭という形式は開元通宝に始まり、周辺諸国でも模倣された。したがって、日本における和同開珎の発行もその文脈の中で捉えなければならない。「和同開珎」は中国の「開元通寶」を模範にして、和銅年間(708-715)に発行されたのである。ソグディアナのブハラで発行されたものは銘文も「開元通宝」のままであったが、日本においては独自のアレンジを加え、'和銅版の開元通寶'の意をもって「和同開珎(=和銅開寶)」とした。同は銅の省字、珎は寶の省字である。

ブハラ発行の「開元通寶」(7-8世紀、古代文字資料館蔵)

貨幣史の観点から見れば、「和同開珎」を「和銅開寶」と読む以外の解釈があり得るとは思えない。国家の事業として大量の貨幣を鋳造するに際して、技術が十分に発達していなかったために、「銅」と「寶」という画数の多い字を記す煩を避けたことが、省字を用いた大きな理由と考えられる。

話は少しずれるが、唐の武徳4年(621)に発行された「開元通寶」は当初「開通元寶」と読まれていたらしい。つまり、上部からの時計回りである。後に作られた「順天元寶」(759)や「大暦元寶」(769)が「〜元寶」となっているのはそのためである。しかし、元号として「開元(713-741)」が採用された後は、次第に「開元通寶」の読みが広まり、「建中通寳」(780)のように「〜通寶」を用いるものが現れる。「和同開珎」が上・右・下・左の順になっているのも、「開元通寶」ではなく「開通元寶」に倣ったものと考えると合点がいく。なお、和同開珎の「開」の字形は、中が「井」になっているが、これも唐の「開通元寶(開元通寶)」と同じである。

日本で省字を用いる習慣は古い。その習慣の上に、「ア(阿)、イ(伊)」のような片仮名が発達したのである。沖森卓也(2017)『日本語全史』(ちくま新書)34頁に最古の訓読として紹介された「各田阝(ヌカタベ)」は6世紀の「岡田山一号墳鉄刀銘」に記されたもので、姓の額田部を表記したものである。つまり、各は額の省字、阝は部の省字である。これらは文字単独では理解しにくいが、「各田阝」という塊として見れば、さほど理解から遠いものではない。

省字を用いる習慣はもちろん中国にもあった。いわゆる金印として知られる「漢委奴國王」印の委も倭の省字である。後漢書東夷伝に'倭奴國'とあるものに相当し、委で倭を表していることに疑義はない。金印偽作説に対する反論の一つも、偽作ならば'倭'とあるはずだというものであった。つまり、古代中国でも省字は(公式の印においても)用いられていたことになる。

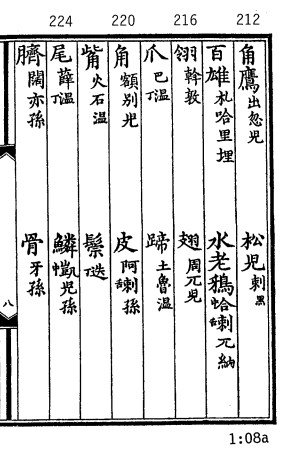

時代を下って明初になると、漢語とモンゴル語の対訳語彙集である『華夷訳語』(いわゆる甲種)に、一種の発音記号として用いられた字の中に省字が確認できる。華夷訳語はモンゴル語を(万葉仮名のように)漢字で表記したものであるが、モンゴル語にあって中国語にない音を表すために、種々の工夫が見られる。その一つに、音節末の[-l]を表す際に、漢字の左に「丁」を記す方法がある。

栗林均(2003)『華夷訳語』(甲種本)モンゴル語全単語

・語尾索引(東北アジア研究センター叢書10)より

「爪」を表すba'ulという語を「巴温」と表記し、さらに「温」の左に「丁」の字を添えている。これによって、ba'unではなくba'ulと読むべきことを指示しているのである。この「丁」は華夷訳語凡例に「頂舌音也」と記されている。'舌を持ち上げる音'すなわち[l]のことである。つまり「頂」の省字としての「丁」を用いて音節末の[-l]を表す記号としたのである。

以上のような省字の利用を念頭に置きながら、種々の言語資料を眺めていると、時に気になる字が出てくる。例えば、万葉集で「キ」を表す仮名として用いられる「支」である。普通には「シ」としか読めないこの字をなぜ「キ」に用いるのか。もしかして「伎」か「岐」の省字ではないか、そう考えれば納得がいく。「支」自身も上古音まで遡れば[k-]の声母を持っていたと思われるのであるが、8世紀の万葉集の仮名に上古音を持ち出すのは大仰であろうし、なにより「キ」の[-i]は中古音的である。

有名な稲荷山古墳鉄剣(471年頃、『日本語全史』26頁参照)の銘文に見られる「獲加多支鹵(ワカタケル=雄略天皇)」の「支(ケ)」については、あるいは2〜3世紀の上古音的な音形が朝鮮半島経由で伝わった可能性があるものの、これも省字である可能性を完全には否定できない。少なくとも万葉集の「支(キ)」の方は中古音の枠組みで捉えるのが自然であり、省字と判断せざるを得ないだろう。

さらに言えば、時代劇でもおなじみの田沼意次(たぬまおきつぐ)の「意(おき)」も気になる。江戸時代の人名に上古音を持ち出すのはもはや荒唐無稽であろうから、やはりこれも「憶」の省字が定着したものと考えたい。

要するに、我々の気づかないうちに、省字が一般化して使用されている例があちらこちらにあるのではないかということである。漢字を見掛けの形だけで判断しても、正確な音も意味も理解できないということを肝に銘じておくべきである。

[2026.1.31 中村雅之]

コロンス島再訪

2025年はものすごい頻度で中国に行っていた年で、列挙してみると次のようになる。

6月末〜7月初:南京で学会の後、厦門に移動して集中講義と講座

8月下旬:ソウルで学会

9月下旬:太原で学会

10月中旬:北京で講座の後、遼寧省阜新で遺跡等の視察、杭州に移動して学会と講座

11月初旬:北京で学会と講座

こうして見ると、年の後半はほぼ毎月海外に行っていたことになる。新型コロナを経て、オンラインで瞬時に世界中の人と繋がることができることを知ったばかりだというのに、我ながら呆れるような話だ。なんでそんなに行くのかと言われたら、それは呼ばれたからだが、今や向こうの経済力は相当のもので、飛行機代も宿泊費も謝礼も出すと言われると行こうかなという気になる。そして、せっかく来たんだからついでに講座を一席、という声がかかると、ええそりゃもう、こんなオレのヨタ話でよければ…などとつい嬉しくなって引き受けてしまうのだ。

その中でも一番長い滞在となったのが、7月初に厦門大学で行った集中講義だった。そもそもオファーがあった時に、集中講義をできるような長尺のネタはないので断ろうとしたのだが、断りのメールを書きかけて、そういえばないこともない、と思い直した。実はこの年、これまで中国語で書いた論文をまとめた本が中国で出版されることになっていて、前の年からずっと嫌になりながら内容の修正や校正の作業をしていたのだが(自分が過去に書いた論文なんて読み返したくもない)、その内容を順に紹介していけば一連の講義として成立するじゃないかと思ったのだ。

学期中に2週間連続で休講にはできないということで、土曜、日曜と南京で学会に参加した後、月曜日に厦門に移動、火曜から金曜の4日間に講義、木曜日の夕方に講座を詰め込み、土曜日には帰国するという強行軍になった。講義は1コマ45分の18コマ、講座は質疑応答含めて2時間である。引き受けてしまってから激しく後悔するのは僕のいつものパターンで、5月の後半からほぼ約1ヵ月、半ベソをかきながらパワーポイントの講義資料を作り続けることになった。

厦門大学構内の魯迅像

当たり前の話だが、7月初の厦門は暑かった。期間中は毎日ヘトヘトになって宿舎に帰り着き、酒を飲む気力もなく眠るという日々だったので、観光などをしている余裕は全くなかったのだが、1日だけ厦門の西に浮かぶ小さな島であるコロンス島(鼓浪嶼)に連れていってもらった。北京に留学していた1991年に訪れたことのある思い出の島だ。

僕が学部4年の時に留学していたのは中央戯劇学院という演劇系の単科大学で、もともと元曲を専門にしようと思っていたので、ここで中国演劇史を学ぶつもりだった。公費留学で行ったのだが、当時の僕の中国語能力はかなり怪しいもので、天安門事件の直後で倍率が極端に低かった年だったから、何とか合格できたのだと思っている。

中央戯劇学院の本科留学生には研修旅行のようなプログラムがあって、春節の休みを使って1ヵ月ほど出かけることになっていた。前の年は山西省で元代の舞台遺跡を訪ねたとかで、僕としてはそちらの方が興味深かったのだが、この年は福建省の泉州で「目連戯」(目連救母伝説を演じる祭祀演劇)の国際学会が開かれるのに合わせて、福建省の各地をめぐることになった。参加したのは引率の先生と僕のほかにドイツ人が3人。ベルリンの壁崩壊に始まる東西ドイツ統一の直後の時期で、1人は西ドイツ出身でゲッティンゲン大学の大学院生、あとの2人は東ドイツ出身の女子学生だった。ちなみにゲッティンゲンの院生は当時僕のルームメイトでもあり、現在はフィンランドのヘルシンキで教員をしている。

北京から寝台列車で2泊3日かけて福州に来て、それから莆田、泉州、厦門、漳州とバスで移動し、また福州に戻るという長い旅だった。活動は主に各地の伝統地方劇の鑑賞と文化交流で、何せ青い目の3人がいるので先方は張り切って上演とレクチャーをしてくれるのだが、こちらはろくな知識もないのに交流しろと言われても…と戸惑うばかりだった。旅も後半になると、正直身も心も疲れ果てていたのだが、厦門ではコロンス島に滞在し、夢のように穏やかな時間を過ごした。

車も自転車もなく、徒歩で1時間もあれば一周できるコロンス島は、かつて租界があった所だけあって異国情緒にあふれ、民族衣装を着た人たちの姿も目立った。たしか我々は島内にある音楽学校の宿舎に泊まらせてもらったはずだ。厦門市内からはフェリーで行き来することになるのだが、2元ぐらいの料金は行きの時だけ払えばよいシステムだった。沢木耕太郎の『深夜特急』で、香港でアイスクリームを舐めながら乗るスターフェリーのことを「60セントの豪華な航海」と名付けていたが、漁船よりは少しマシな程度のフェリーでコロンス島まで15分ほど揺られていく風景も、なかなかのものだった。

コロンス島へはその後長い間訪れる機会がなく、2015年に学会で厦門に来た時には、週末は観光客が多すぎてとても入れない、ということで断念したのだが、今回を逃すともう死ぬまで来ることはないだろうからと、水曜日の午後の授業が終わってから、2人の大学院生に連れて行ってもらった。

ずいぶん立派なフェリーターミナルができていた

留学中に来た時はフェリーの発着場が一つしかなかったはずだが、今回はその記憶とは違うターミナルに着いた。35年ぶりとなるコロンス島は、2017年に世界文化遺産に登録されたとかで、確かにだいぶ観光地化された面はあるのだろうが、素朴さとエキゾチックな雰囲気が奇妙に同居している感じが当時のままだった。暑さが少し和らいだ夕方の時間、院生とともに島内をぶらぶら歩きながら留学時の記憶をたどり、心地良い時間を過ごすことができた。

意外だったのは、ここが文字改革運動の先駆者である盧戇章(1854-1928)にゆかりのある島だったということだ。19世紀末から20世紀初頭にかけて、中国では漢字を廃止して新しい表音文字を作り出そうという運動が起こるが、彼が1892年『一目了然初階』という書の中で提案した「切音新字」は、新しい文字の構想を示した史上初めての試みと言える。彼については数年前に高校生向けのミニ講義の中で取り上げたことがあり、厦門で英語教師をしていたことは知っていたが、なるほど租界があったのだからコロンス島に居を構えていても不思議はない。新たな観光資源として光が当たったということなのだろうが、島内には「ピンインロード」と称して、一文字ずつ切音新字を埋め込んだ小道もあった。

盧戇章像

ピンイン・ロード

最後は小ぎれいなビーチに出た。夕闇迫る中、対岸の市街地を眺めながら、浜辺で幸せそうにはしゃぐ人々の声を聞くのも悪くなかった。たった2時間程度の小旅行だったけれど、今回コロンス島に来れて本当に良かった。かつての思い出をたどる感傷旅行は何回も行くものではないから、おそらくもうここに来ることもないだろう。

最後に出た海水浴場

ちなみに、コロンス島に滞在した35年前、その後厦門から漳州を経て福州に戻った後、ドイツ人の3人は、帰りまで寝台に乗るのは嫌だ、飛行機で帰ると言い出して引率の先生とケンカになり、実際自分たちでチケットを取って空路で帰ってしまった。僕はと言えば、どっちつかずの協調主義、というか日本人性を発揮して、結局は先生と2人で寝台に乗り帰ることになった。北京に着いて留学生宿舎に帰ってきたら、同じ階にいる友人から、よう竹越、帰ったの?と声をかけられて、あっ、日本語を聞いたのは1ヵ月ぶりだ、と思ったのが記憶に残っている。

もうあれから35年にもなるのか。歳を取ったものだ。まあでも、ただでコロンス島に連れてきてもらえたし、講義と講座の報酬も出るそうだから、歳を取るのも悪くない。

[2025.12.31 竹越孝]

1988年度のNHKラジオ語学講座

部屋の片づけをしていたら、古いカセットテープが出て来た。1988年度後期のNHKラジオ講座を録音したものである。以下のものが含まれていた。

1.フランス語講座入門編(柏岡珠子、1988.10-1989.3)

2.フランス語講座応用編(恒川邦夫、1988.10-1989.3)

3.中国語講座応用編(黎波、1988.10-1988.12)

4.中国語講座応用編(宮田一郎、1989.1-1989.3)

いずれも懐かしい顔ぶれだ。とっくに処分したと思っていた37年前の録音テープが残っていたのは嬉しかった。

1の柏岡珠子氏は1994年から中井姓に変わる。Wikipediaの「中井珠子」の項には「1996年から1998年にかけてNHKラジオ、NHKテレビのフランス語講座を担当。」とあるが、これは中井珠子名義でのことで、柏岡珠子時代の情報が抜けている。長い間フランス語講座の人気講師だった林田遼右氏の後を継いで、柏岡氏がこの1988年度後期から担当するようになったのではなかったかと記憶する。彼女のフランス語講座は非常に楽しかった。毎回の臨場感あふれる会話音声もよかったが、何よりも彼女の声がきれいで、それを聴くだけでも勉強意欲が湧いたものだ。

2の恒川邦夫氏の講座では、19世紀の作家アルフォンス・ドーデ(Alphonse Daudet)の短編小説「アルルの女」を半年かけて読んだ。これも効果音の入った素晴らしい朗読と恒川氏の丁寧な解説で耳に心地よかった。この時期のフランス語講座応用編は前期を福井芳男氏、後期を恒川邦夫氏が担当することが多く、二人とも、スタンダールやドーデなど19世紀の小説をよく題材にしていた。

3の黎波氏の講座では、巴金の『随想録』の中から数篇の文章を読んだ。巴金の文章と黎波氏の解説を通して、文化大革命の悲惨さを実感した記憶がある。黎波氏は、北京語辞典たる倉石武四郎編『岩波中国語辞典』のインフォーマントだった方で、1980年代にはしばしば中国語講座応用編を担当されていた。

4の宮田一郎氏の講座は、なんと上海語講座だった。上海語の講座がNHKで開かれたのは、後にも先にもこの時だけだろう。この講座が始まる少し前の1988年9月に、宮田氏は光生館から『上海語常用同音字典』を上梓していた。

上海語にはもちろん正書法はないが、マイケル・シェラード(1981)「上海語表記法の実用化について」(『中国語学』228号)によって、比較的合理的な表記案が提案されたことがある。1983に東京都立大学で古屋昭弘氏を講師とする勉強会が開かれた時にも、シェラード方式が採用された。しかし、宮田氏の用いた表記は独自の方式だった。

私が印象に残っている上海語と言えば、都立大の旧目黒校舎の学生室での勉強会で古屋氏が聞かせてくれた「独脚戯」という漫才のラジオの録音音声だ。次々と繰り出される上海語のセリフを古屋氏が何とも楽しそうに解説するのを聞きながら、世の中にはこのような趣味を持った人がいるものかと、やや呆気にとられたものだった。やがて1987年10月には都立大院生の同人誌であった『語学漫歩』に吉池孝一氏の「当代上海語会話テキスト」の連載が始まり、さらに同じ頃に榎本英雄・范暁(1987)『エクスプレス上海語』(白水社)も出たりして、俄かに上海語ブーム(?)が到来した。宮田氏の上海語講座が始まったのはそういう時期だったのだ。

私はNHKラジオの語学講座を聞くのが好きで、学生時代から気に入った放送を録音していた。媒体は、カセットテープからMD(ミニディスク)を経て、今ではソニーのラジオレコーダーによる自動予約のデジタル録音へと移り変わったが、語学講座への愛着は消えない。今では録音するだけでほとんど聞かないものも多いが、それでも時々昔の放送を聞き返すのは至福のひと時である。

[2025.10.1 中村雅之]

18世紀の英語の合字(ligature)

古代文字資料館には、18世紀前半に発行されていた英国の夕刊紙『The Evening Post』の1748号(1720年)と1974号(1722年)がある。そこに見られる綴りはほぼ現在のものと変わらないと言ってよい。どうあるべきか様々な論争のあった英語の綴りは、一般に、Samuel Johnson の辞書(A Dictionary of the English Language,1755)をもって固定化したとされるが、18世紀前半においてすでに現在と変わらぬ綴りが使用されていたことが当時の新聞から分かるのである。

現在の我々が18世紀の新聞を見た時に戸惑うのは、その綴りではなく、字形および二つの字の合成形である。字形では何と言っても「s」の字形に特徴がある。語末のsは通常の字形であるが、語頭と語中の小文字は長いs(long s)になる。下に示したのは「possible」であるが、「f」に酷似しているため、慣れないと「poffible」のように見える。

possible

大文字では長いsは用いられない。小文字にのみ語頭・語中形と語末形の区別があるのは、ギリシア文字のΣに対する小文字のσとςの用法に類似している。なお、語末形のs(つまり通常のs)は厳密に言えば、語中におけるアポストロフィーの前にも用いられる。

dispos'd

過去分詞の「-ed」は時に「-'d」と記される。同じ語でも両様に綴られ、区別はないようである。アポストロフィーの前では(直後に文字がないことから)語末に準ずるものとして通常の(短い)sが用いられるのであろう。なお、この語は他の箇所では「disposed」とも記されているが、その際には2か所のsはどちらも長いsになっている。

disposed

厄介なことに、この長いsはしばしば合字を形成する。つまり、st/sl/shなどにおいて、一字のようなかたまりになる。

Post

stood

slight

short

このような合字を英語では「ligature」と称する。合字の歴史はかなり古く、古代文字資料館が所蔵する前2世紀のローマの貨幣にも「NT」の合字が確認される。『The Evening Post』に見られる合字で珍しいのは、「ct」の合字で、次のような形になる。

October

actual

長いsの使用は中世以来の歴史を持つものであったが、印刷では18世紀末まで、手書きでは1850年代までで役目を終えたらしい。(cf.堀田隆一氏のブログ「hellog〜英語史ブログ」#584. long s と graphemics[2010-12-02])それに伴って長いsを利用した合字も姿を消すことになった。

なお、斜体(イタリック体)の長いsは下に長く伸びており、IPAのシュー音を表す記号[ʃ]はその形によっている。

Brussels

[2025.1.1 中村雅之]

フランスっぽい日々(9)〜帰国まで〜

若干の感傷を交えつつ、意気揚々とカタール航空のチェックインカウンターに行ったのはよかったが、自分の順番が来ると係の女性から何事か早口でまくし立てられ、は?みたいな顔をしていると、はい次、という感じであっという間に列からはじかれてしまった。列が途絶えるのを待って再度トライしてみると、また同じようにはじかれそうになったが、かろうじてインシューランスという言葉が聞き取れた。あっ、「保険」か!ということで海外旅行保険の証書をカバンから取り出した。もう使うこともないだろうとアパートを出る時に捨てようとしたのだが、いざという時のために取っておいて本当によかった。

ところが、それを見せても係の人は日付を指して首を振るだけだ。聞いたところでは、タイという国はたとえトランジットであっても旅行保険に入っていない乗客を受け入れることはできず、僕の保険は25日で期限が切れるから乗せられないというのだ。もともと25日に直行便で帰る予定だったので、出国前に加入した旅行保険はその日までしか契約しておらず、このままではバンコクに着く26日の分がカバーされないことになる。そ、そんな。

じゃあどうすれば?と聞くと、さあね、クレジットカードの会社にでも電話したら?とにべもない返事。海外だと、クレジットカードの会社が保険もカバーしているのは常識なのだろうが、自分のカードが保険をやっているかなんてこれまで意識したこともない。第一、電話しようにもいま日本は真夜中だ。そこでなぜか猛烈に怒りがこみ上げ、そもそも25日に直行便で帰れるはずだったのに、26日にタイを経由することになったのはロシアのウクライナ侵攻のためじゃないか、オレのせいじゃない、It's not my fault! などと叫んでみるのだが、全く埒があかない。

かわいそうに思ったのか、スタッフの一人が、わかった、自分が知っている保険会社を紹介してやるからアクセスしてみい、ということで教えてくれるのだが、中身は全部フランス語。チェックインカウンターの閉鎖時間はどんどん迫ってくるし、間の悪いことに、スマホの充電も20%を切って、じりじりと焦りだけがつのる。これはもう何日かパリに留まるしかないかも…。

その時、あっとひらめいたのが、手元にある保険会社のサイトにアクセスして、1日だけ新たな海外旅行保険の契約を結ぶことだった。フランスではできるんだし、空港にはよく数日だけ旅行保険に加入するための機械が置いてあるじゃないか。調べてみると、確かに1日3000円くらいで加入できるプランがあり、よしこれだ!ということで手続きを進める。いよいよ充電が10%を切ったところで、何とか保険証書がメールで届き、カウンターで画面を見せるとチェックインできた。よしやった、僕もやればできるではないか!

同じ目に遭って困っていた日本の若者(確か法政大学の学生だと言っていた)にアクセスの方法などを教えてあげた後、二人で走って手荷物検査場に行き、搭乗が始まる直前になんとか出発ゲートまでたどり着いた。タクシーに乗ったおかげで出発の4時間前には空港に着いていたのに、お土産を買う時間も、ビールを飲む暇もなく、ギリギリでの搭乗となった。

その後、パリを発って早朝のドーハに着き、数時間待ってバンコク行きに乗る。バンコクには夕方に着いて、深夜に羽田行きに乗りこんだ。羽田にたどり着いた時はもうフラフラで、入国審査の前に抗原検査を受けなければならなかったのだが、その長い列を目にして気絶しそうだった。

さて、滞在記の最後となるこの文章を書いている現在は2024年の12月で、僕がフランスから帰ってもう3年が経とうとしている。その後、新型コロナウィルス感染症は何とか終息を迎え、滞在中は修復中だったノートルダム大聖堂(Cathédrale Notre-Dame)もつい先日一般公開が再開された。ある程度時間が経ったところで、改めて考えてみる。この旅で自分は何か変わったのだろうか?

滞在中にセーヌ川から見たノートルダム大聖堂

結論から言うと、行く前と何も変わらなかった。フランス語の勉強は結局放棄してしまったし、英語で論文を書けるようにもなっていないし、渡航が比較的自由になっても中国にしか行っていないし、日常的に付き合いがあるのも中国の研究者ばかりだ。要するに、東洋と西洋のバランスが取れた、真に国際的な視野を持った研究者にはなれなかったし、今後それを目指すこともないということだ。

おそらく、海外の長期滞在で何かを得るには、歳を取り過ぎていたのだろう。自分の人生なり学問なりがある程度固まってしまっていて、新しいものを受け入れるだけの素地が充分には残されていなかったのだ。最初に書いたように、若い頃から遠藤光暁先生の「北京からパリへ―ヨーロッパ中国語学の旅」(1995)のような旅がしたいとずっと思ってはいたけれど、いざそれができる環境になったら、経験を吸収するためのスポンジが硬くなりすぎていた。それに比べると、二十歳そこそこで北京に留学したことで、僕の人生は決まったようなものだから、やはり旅には適齢期があるのだ。とりわけ人生を変えるような旅には。

もちろん、だからといって後悔はしない。半年にわたるフランス滞在は僕の人生に彩りを添えてくれた。今度科研が取れたら、またパリに行こう。

[2024.12.30 竹越孝]

フランスっぽい日々(8)〜帰国準備の3月〜

2022年の2月末に始まったロシアのウクライナ侵攻は、日に日に大きく報道されるようになっていった。何せ地続きなわけだから、ヨーロッパの人々の受け止めは日本とは比較にならないほど深刻なものだっただろう。パリの街でもそこかしこでデモや集会を目にするようになった。

サン・ミシェル広場(Place Saint-Michel)でのウクライナ支援集会

このことで直接的な影響が出たのが帰国便の問題だった。僕が取っていたチケットは3月25日午後発、全日空のパリ〜羽田直行便だったが、3月に入るとすぐに全日空から、この便はロシア上空を通るため、キャンセルとなる可能性が高い、ついては再検討してほしいという連絡が入った。希望すれば代替便を手配するが、いつになるかはわからないという話だった。アパートの退去日程は決まっているから、これはキャンセルして別の便を取り直すしかない。

そこで、ネットであれこれ調べて、同日発のカタール航空便に変更することにした。パリ〜ドーハ〜バンコク〜羽田という南回りの経路で、金曜日の夜にパリを出て、土曜日は一日中移動、日曜日の朝に東京につくという、いかにも疲れそうな便である。開高健の短編『玉、砕ける』(1978)だったか、途中で香港に立ち寄りたいから、ヨーロッパからの帰国便は必ず南回りに乗ることにしているという一節があって、若い頃はそういう旅にあこがれていたのだが、こちとら4月1日から業務に完全復帰しなければならない身だから、トランジットで数日滞在なんてできるはずもない。

さて、12月から1ヶ月に1回は小旅行に出ることに決めていたので、最後となる3月はラマール先生から勧められていたボルドー(Bordeaux)に行くことにした。北東のストラスブール、北西のモン・サン・ミッシェル、南東のリヨンと来て、最後に南西のボルドーに行けば、コロナで移動もままならない中ではあっても、まあフランス全土を制覇したことになるだろう。

モンパルナス駅からTGVに乗ると2時間余りでつく「月の港」ボルドーも、落ち着いた美しい街だったが、観光名所の大劇場(Grand Théâtre)にも連帯を示すウクライナの国旗が掲げられていて、侵攻の影響はそこかしこにあった。ボルドーと言えば一般のイメージはワインで、実際ワイナリー巡りのようなツアーもあったのだが、中心部を流れるガロンヌ川(Garonne)のほとりに建つワイン博物館(Cité du Vin)を訪れ、2杯ほど試飲するともうこれで充分という気分になった。美しい景色とワインを堪能する一方、自分はおそらく死ぬまでこの土地を再訪することはないだろうなという確信が芽生えて、かすかに悲哀を感じる。

ボルドーの大劇場

ワイン博物館にて

ボルドーから帰ると、いよいよ本格的に帰国準備を始める時期になった。久々に学生気分で質の高い講義を満喫したヒラリー・チャペル先生の授業ともお別れである。毎回聞いているばかりだと申し訳ない気がして、温度表現(temperature terms)の類型論的考察がテーマになった回では、日本語の温度形容詞について、国広哲弥氏の研究などを参考に、英語で簡単な発表をさせてもらった。チャペル先生は中国語もよくできて、受講者はほぼ全員中国からの留学生なのだが、授業の中では学生が中国語で発言することを許さなかった。学生に迎合して、大学院では下手な中国語で授業している僕とは矜持が違うのだろう。

チャペル先生の授業が行われていた教室

満洲語講読の最後の授業の翌日、クラスメートたちがレストランで送別会を開いてくれた。カトリーヌ・ジャミ先生はコロナの濃厚接触者になったとかで来られなかったが、その代わりに遼金元史が専門のピエール・マルソン(Pierre Marsone,馬頌仁)先生が来られた。満洲語の授業を実質的に主宰している院生、アリスさんの指導教員なのだそうで、話が合うだろうとわざわざ呼んでくれたのだ。この人は旧知の孫伯君さん(中国社会科学院民族学与人類学研究所)から、フランスに行ったらぜひ会うといいと勧められていたのだが、何もつてがないので無理だろうと諦めていたら、思いがけず最後に会うことができて嬉しかった。当然ながらこの方の中国語も完璧である。この席では、生まれて初めて本場のエスカルゴというものを食べた。

マルソン先生と

今回のフランス滞在における最後の行事は研究会である。到着直後にラマール先生とジャムリ先生から、僕の滞在中に中国の研究者ともオンラインで結んで研究会をやるので出るようにと言われていて、それから長いこと何の連絡もなかったのだが、日程が決まったというので通知を見たら、帰国の前日と当日だった。帰国便が全日空のままだったら、2日目は出れなかったことになる。

研究会は“中国北方語言接触与漢語歴史演変”研討会(Symposium on "Language Contact in Northern China and the Historical Evolution of Chinese")といい、コンドルセ・キャンパスで3月24日と25日に開かれた。ジャムリ先生とラマール先生が取っているフランス版科研のプロジェクトで、楊永龍先生、祖生利さん、陳丹丹さんなど、中国社会科学院の面々もオンラインで参加していた。この研究会は帰国後の2023年7月と12月に第2回と第3回が開催され、2025年に『歴史語言学研究』の専刊として論文集が出ることになっている。

帰国直前の慌ただしさの中で研究会の準備をこなすのはなかなか大変だった。日本人医師から証明を出してもらえるというので、研究会前日の23日午前にアメリカン病院(American Hospital of Paris)までPCR検査を受けに行き、24日は自分の発表を済ませてからPCR検査の結果を受け取りに行った。25日は朝一番にアパートの退去手続きを済ませてから研究会に参加し、研究会が終わったらそのまま空港に向かうという強行軍だった。

2日目の研究会は午後の早い時間に終わり、夜まで時間もあるから電車を乗り継いで行こうと思っていたのだが、トランクも大きいしタクシーの方がよいと勧められた。ラマール先生のもとで博士を取った宋娜(Song Na)さんがタクシーを手配してくれて、コンドルセから直接シャルル・ド・ゴール空港へ向かった。

やれやれ、最後は慌ただしかったけど、7ヶ月に及んだフランス滞在もついに終わったなあ。長かったような、短かったような…。空港でチェックインが始まるまでしばし感慨にふけり、後は帰国便に乗るだけだと思っていたのだが、最後に一波乱が待っていた。

[2024.12.20 竹越孝]

AIと語学

ここ数年間、AIは急速に進化したが、とりわけ言語学習への応用には目を見張るものがある。小型の自動翻訳機が簡単に利用できるようになったし、音声での自由な会話が可能なアプリも多く出ている。その中でもOpenAI社の「ChatGPT4o」(〜フォー・オムニと読む)に2024年9月末に正式リリースされた「Advanced Voice Mode」(高機能音声モード)が音声対話アプリとしては最高級レベルにある。

ChatGPT自体はテキスト、画像、音声を扱えるソフトだが、旧版の音声機能は反応速度や声質、感情表現などに不満の声が多かった。「Advanced Voice Mode」では9種の声を選ぶことができ、反応速度・感情表現・多言語対応など、ほぼストレスを感じないレベルになった。日本語の質問に英語や中国語で答えてもらうことも可能だし、今の言葉をフランス語で話してとか、ロシア語で話してと命令することもできる。分からない部分はもっとゆっくりとか、明るい声でとか、英国式発音でなどと注文を付けることも可能だ。さらに自分の英語が不自然なら訂正してくれと言えば、どこを直すべきか丁寧に教えてくれる。基礎的な外国語学習はスマホとアプリだけで出来てしまうので、中級程度までは人間の講師は不要になる。

音声とはいえ、基本的にはデータの塊なので、何か質問をするとすぐに答えてくれる。「パキスタンではどのような言語が話されているか」とか「ヒンディー語とウルドゥー語は互いに通じるか」という質問を投げかけると適切な答えが返ってくる。あるいは「音韻学とは何か、中国語で説明して」と言えば、流暢な中国語で説明してくれる。ちょっとした百科事典として、非常に使い勝手がよい。

対応言語は25種とも50種とも言われているが、おそらく徐々に増えていくのだろう。今の所、広東語は話すが、上海語は話せない。主要言語はいずれも非常に流暢だ。語学学校に通うには50〜70万円程度、オンライン学習なら月2〜3万円程度が必要だ。そして今やChatGPTなら毎月2860円(2024年12月現在)で好きなだけ学習ができるのだから、これからは語学学校も淘汰されていくのではなかろうか。

なお、PCでChatGPTを利用すると、テキストでより詳しいことが訊ける。例えば、「奥の方に詰めてください」を中国語でどう言うかを質問してみたら、次のような答えだった。

ChatGPT:

「奥の方に詰めてください」は中国語で次のように表現できます:

丁寧な表現:

請往里面挪一挪,可以嗎?

(Qǐng wǎng lǐmiàn nuó yī nuó, kěyǐ ma?)

→ 奥の方に少し詰めていただけますか?

麻煩您往里面靠一点,可以嗎?

(Máfan nín wǎng lǐmiàn kào yīdiǎn, kěyǐ ma?)

→ 奥の方に寄っていただけませんか?

カジュアルな表現:

往里辺挪一点!

(Wǎng lǐbian nuó yīdiǎn!)

→ 奥の方に詰めて!

請靠里面一点!

(Qǐng kào lǐmiàn yīdiǎn!)

→ 奥の方に寄ってください!

「往里面 (奥の方へ)」や「靠里面 (奥の方に寄る)」を使うことで、奥に移動するニュアンスを自然に伝えられます。

以上がChatGPの説明である。ネイティヴに質問するよりも早く適切な回答が得られる。YouTubeでは語学学習へのAI活用の有効性を説く動画が無数にあるにも関わらず、まだ十分に浸透していない。紙の辞書や参考書ではAIの情報量に太刀打ちできないのである。

検定試験である英検も読む・聴く・書く・話すの4技能を全てPC相手に行う時代である。AIと言語学習の親和性が高いことは疑いない所だ。中学や高校の英語学習は数年以内に一変するだろう。数年前からすでに英語教師受難の時代が始まっていたが、それに拍車がかかること間違いなし。中学の英語教師のほとんどが英検準1級に受からず、TOEIC平均点が600点前後という冗談のような時代は続くはずがない。デジタルネイティブの中学生がAIを活用すれば、あっという間に教師よりも英語ができるようになる可能性がある。そのような時代はすぐ近くにある。

[2024.12.18 中村雅之]

ジパングのラテン語表記

今年(2024年)の1月に発売されて以来ベストセラーになっている『世界はラテン語でできている』(SB新書)を読んだ。非常に面白い。著者は「ラテン語さん」というペンネームで旧ツイッターやウェブマガジンなどでラテン語に関する文章を執筆している人だ。

この本にはあらゆる話題が盛り込まれていて飽きない。カエサルが暗殺される際に発したという「Et tu, Brute?(ブルータス、お前もか?)」というラテン語が、実は歴史書には記載がなく、シェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』から来ているらしいとか、有名なフェルマーの最終定理はラテン語で書かれていたなど、一般にあまり知られていないネタが満載である。

対音資料という面で興味を引かれたのが、かのマルコ・ポーロの書、一般には『東方見聞録』という名で知られている書の日本と中国に関する記述である。マルコ・ポーロの口述をルスティケッロという人物が記述したものとされる。13世紀末の原典はおそらく存在しないが、それに非常に近いと目されるものがパリの国立図書館にあり、ほかに翻訳本を含めた各種伝本(14〜16世紀)が140種以上知られている。原典に近いとされるパリの写本(F写本という)はフランス語とイタリア語の混淆語のような言語で記されているが、後に伝わったものの中で最も利用されたのは15世紀に印刷されたラテン語訳だったらしい。

ラテン語訳はもともと14世紀前半にドミニコ会士のフランチェスコ・ピピノが訳出したもので、15世紀後半には最初期の印刷物となり流布した。この印刷本はコロンブスも大陸横断の際に参考にしたもので、東京の東洋文庫ミュージアムにも所蔵されており、2016年には東洋文庫善本叢書の一冊として刊行されている。東洋文庫にあるのはモリソンの旧蔵書で、このラテン語版以外にも80余種の伝本を(主に写真版で)所蔵している。

『東方見聞録』にはいわゆる「ジパング」に関する記述があり、『世界はラテン語でできている』の175頁に引用されたものによると、「ジパング」が「Cyampagu」、中国南方は「Mangy」と記されている。「Cyampagu」は当時の発音をそのまま当てはめれば、「チャンパグ」ということになるが、おそらくは「Cypangu」からの伝写の転であろう。前述のとおり、膨大な種類の写本があり、表記は多種にわたる。最も古いF写本では「Zipangu」と書かれ、一般にはこの表記がよく引用される。ほかに「Sypangu」などの表記もある。

中国南方を意味する「マンジ(Mangy)」は他の伝本に「Mangi」「Manzi」などの表記がある。漢語の「蛮子」に由来する。『世界はラテン語でできている』の引用部分には出て来ないが、中国北方は「Catay」(ほかに「Cathai」「Cataio」など)である。モンゴル語の「Kitad」に相当するが、直接にモンゴル語からの借用とは思えない。ウイグル語などのチュルク語かアラビア語などからの借用ではなかろうか。

「Cyampagu」「Mangy」の「cy-/gy-」は古典ラテン語であれば、おそらく[ky][gy]と発音されたであろうが(ギリシア語からの借用語に用いた)、中世では「y」と「i」の発音上の区別はなく、さらに[i]の前で[k][g]は舌面音化していたから、結局「cy-/gy-」は[tʃi][dʒi]と発音されていたことになる。

今から十年以上前のことになるが、2013年7月に、愛知県立大学図書館で「モンゴル帝国―パスパ文字と『東方見聞録』―」という展示が行われたことがあった。(「いろいろな話[2013.7.30]」に紹介がある)そこにも、5か国語の『東方見聞録』が展示されており、私も直接手に取って、スペイン語版やイタリア語版などをめくって見た記憶がある。ただし、それが古い写本の翻刻なのか、現代の出版物なのか、当時は気にも留めなかった。いま図書館のウェブサイトで書誌情報を確認する限り、ほとんどが現代語訳のようであるが、直接確認しないと分からない。

今ではF写本系統の古いテキストをバーデル(Pierre-Yves Badel)が校訂して現代フランス語との対訳にした本が<Livre de Poche>版(岩波文庫のようなもの)で安価に入手できる。10歳若ければ買っていたかも知れないが、13世紀末〜14世紀の伊仏混淆語に取り組む元気はもはやない。

[2024.10.8 中村雅之]

神田川を表わす新漢字

この文章は僻字・新字を含むため、以下のPDFファイルをご覧ください。

神田川を表わす新漢字(日本語版)

表示神田河的新漢字(中国語版)

[2024.5.1 和平](2024.5.5 中国語版追加)

フランスっぽい日々(7)〜文献調査の2月〜

フランスに来た目的の一つは、フランス国立図書館のリシュリュー館(BnF-Site Richelieu)をはじめとするいくつかの所蔵機関で満洲語関係の書籍を調べることだった。手引きとなるのはJ.-M. Puyraimond他編『Catalogue du fonds mandchou』(Bibliothèque nationale,1979)と、Tatjana Pang編『A catalogue of Manchu materials in Paris』(Harrassowitz,1998)の2冊で、このために日本からわざわざ持ってきていた。

フランス国立図書館には、新館にあたるフランソワ・ミッテラン館と旧館にあたるリシュリュー館があり、リシュリュー館の方には版画・写本・貨幣などのセクションと、国立美術史研究所及び古文書学校の附属図書館が入っている。ここには2013年の夏に一度来たことがあり、その時は改修中とのことでプレハブの建物だらけだったが、驚いたことに、ほぼ10年ぶりに訪れた今回もまだ改修中だった(全面再開は2022年9月)。

入口にあるプレート。

中庭の様子。

前回は2日ほどの限られた時間でとりあえず見られるものを見るという感じだったが、その後世界中の図書館で所蔵資料の画像公開が進み、居ながらにして各地のコレクションをダウンロードできるようになったのと、僕自身もいろいろな所で調査をして、すでに満洲語資料の全体像については概ね把握している状態にあったので、滞在中の文献調査は1ヵ月もあれば充分と考えていた。そこで、9月から続けてきた満漢合璧会話書の文法・語彙項目を記述する作業がほぼ終わりに差し掛かった2月に、まとめて文献調査を行うことにした。

2013年に訪れた時は、事前にメールで問い合わせをし、文献指定、日時指定で予約することが必須だったが、すでに利用登録している今は、ウェブサイト上でログインした後、見たい文献を指定するだけでよいので、手続きはごく簡単に済む。ただ、貴重書はいつでも見られるわけではなく、やはり日時を予約する必要がある。

漢籍等を扱う写本部は3階にある。有名な楕円形閲覧室(Salle Ovale)よりはだいぶこじんまりとしているが、写本部の閲覧室も伝統的な佇まいがなんとも美しい。閲覧予約した書物は取り置いてくれるので、その日に全部終わらなくても翌日続けて見ることができる。前回来た時は写真撮影はもとより、ボールペンの使用もNGだったはずだが、今は皆がパソコンを持ち込んでいて、撮影も自由である。

写本部の入口

閲覧室の様子。

今回の調査で最大の収獲は出版書肆不明の『兼漢清文指要』で、2013年にこの本を手に取った時は、単なる『清文指要』の一バージョンだろうと思っていたが、その後自分で校注本や対照本を作っていく中で、ただならぬ重要性を持っていることがわかってきた。ほぼ10年ぶりの対面となった今回は、一方で使用語彙をまとめる作業を行っていたおかげで、書物の成立過程をめぐる点と点がつながり、これまでおぼろげだったものが、はっきりと像を結ぶ感覚があった。日々手を動かしてはいたけれど、それぞれがいつ形になるかはわからないので、今回のフランス滞在の成果はとりあえずこれ!と胸を張って言えそうなのはやはり嬉しい。これについては帰国後に論文をまとめ、近年には珍しい自信作となっている。

写本部には在華宣教師やヨーロッパの東洋学者が著した満洲語関係の資料もたくさんあったが、僕程度の能力ではそもそも手書きの文字がうまく判読できないので、全部を調べるのは途中で諦めてしまった。ロシア語で書かれた文献も数多く残されていて、あまり手掛けられていない分野だけに、その重要性はわかるのだが、自分がこれからロシア語を一からやり直して取り組もうという気にはちょっとならない。まあ、人が一生をかけても全部をやり尽くすことはできないのだから、自分が最も貢献できる分野に注力すればよいのだ、と思うことにする。

さて、滞在も残り2ヵ月となると、どこにも行かないで終わってしまうのが急に惜しくなってきて、1月のモン・サン=ミシェルに続いて、2月はリヨンに行ってみることにした。やはり週末を使った一泊旅行である。

リヨンにはパリのリヨン駅(Gare de Lyon)からTGVに乗って約2時間で行ける。リヨンと言えば美食の都、文学だったらサン=テグジュペリ(Antoine de Saint-Exupéry,1900-1944)、日本人なら遠藤周作(1923-1996)といったところだろうが、あいにくグルメには全く興味がなく、『星の王子様』は読んだことがなく、そういえば中学生のころ狐狸庵先生の『ぐうたら生活入門』が好きだったなあという程度。むしろ、目的は1245年に行われた「第一リヨン公会議」の雰囲気を感じたいということだった。

ローマ教皇インノケンティウス4世が召集した第一リヨン公会議の主目的はフリードリヒ2世の弾劾だったが、もう一つの議題はモンゴルの侵入で、そこで決まった対応策の一つが、修道士プラノ・カルピニ(Iohannes de Plano Carpini,1182-1252)のモンゴル帝国派遣だった。カルピニはカラコルムで第三代グユク・ハン(在位1246-1248)の即位式に列席し、帰国後に『モンゴル人の歴史』(Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus)を著した。言ってみれば、リヨンはヨーロッパが最初に東方世界を意識した舞台だったわけで、東洋学を専攻する者として、一度は訪れてみたかったのだ。

リヨンは美しい街だった。市街地を望む小高い丘の上にあるフルヴィエール大聖堂(Basilique Notre-Dame de Fourvière)は、もちろん公会議の行われた場所ではないものの、内部は息を呑むような壮麗さで、フランス滞在中に見たカテドラルの中でも出色だった。落ち着いた佇まいの旧市街をあてもなく散策するのも楽しい。古くから水運で栄えた都市ということで、ホテルは市南部のローヌ川とソーヌ川が合流するあたりに取り、翌朝は川沿いをジョギングして、中世ヨーロッパの雰囲気を存分に味わうことができた。

フルヴィエール大聖堂。

リヨン旧市街の様子。

リヨンから帰って、そろそろ帰国の準備に取りかかりはじめた2月末、気になる動きが出てきた。ロシアのウクライナ侵攻である。これが帰国に影響を及ぼすことになるとは、まだ予想していなかった。

[2024.3.30 竹越孝]

フランスっぽい日々(6)〜もう一つの授業開始の1月〜

2022年最初の日となる1月1日は、昼から出かけてエッフェル塔に上った。30年ほど前に北京に留学していた時には、初日の出を見ようと友人とともに故宮の裏にある景山に登ったものだが(あいにく曇っていて見えなかった)、今回は初日の出ならぬ初日の入りということになる。それにしても、海外だと節目節目で何かしたくなるのは、僕が生来のおのぼりさん気質だということなのだろう。

エッフェル塔から。遠くにモンマルトルのサクレ・クール寺院(Basilique du Sacré-Cœur)が見える。

1月から変わったのは、ヒラリー・チャペル(Hirary Chappell)先生の授業が始まったことだった。チャペル先生といえば、東アジアの言語を主なフィールドとする世界で最も有名なタイポロジストの一人である。実は、神戸で2019年に開催した国際学会(IACL-27)の時に招待講演で呼ぼうという計画もあったのだ。今回の講義タイトルは「通時的意味変化における通言語的な規則性:アジアにおける類型と接触(Régularité translinguistique dans le changement sémantique diachronique: Typologie et contact en Asie)」というもので、授業は英語で行われるため、ラマール先生が受講を勧めてくれたのだ。

教室はコンドルセ・キャンパスではなくパリ中心部に位置するInalcoの研究館(La Maison de la recherche)を使い、6月までの半年間、毎週金曜日の午前中に行われる。研究館はセーヌ川沿いのカルチェ・ラタン(Quartier latin)にあり、ソルボンヌやコレージュ・ド・フランスにも近く、僕が住んでいるモンパルナスのアパートからは歩いて20分ほどで行ける。授業はハイブリッド形式で、対面での参加者は毎回10名ほど、オンラインでは中国に一時帰国した後、コロナでフランスに帰って来れなくなった留学生たちが多く参加しているようだった。

Inalco研究館の中庭にあるド・サシ(Antoine-Isaac Silvestre de Sacy)の像。

コレージュ・ド・フランスにある歴代教授のプレート。アベル=レミュザ(Jean-Pierre Abel-Rémusat)、シャンポリオン(Jean-François Champollion)、スタニスラス・ジュリアン(Aignan-Stanislas Julien)などの名前が見える。

自分の理解度は甚だ心もとないものの、講義は全くもって素晴らしいの一言だった。僕が出ていた3ヵ月の間に取り上げられたテーマとしては、所有表現、温度形容詞、親属名称、使役表現などがあったが、アフリカの言語の例がポンポン出てくるような視野の広さと、シナ・チベット諸語に対する分析の深さ・鋭さには何度も圧倒される思いだった。毎週木曜日の夜に先生からメールで翌日用のレジュメが送られてくるのだが、毎回ほぼ独立した論文と言ってよいほどの質と量があった。フランスの正教授は日本に比べて圧倒的に担当コマ数が少ないので、確かに時間はあるのだろうが、毎週学会発表をするようなペースでアイディアを生み出し続けられる研究者は世界にどれほどいるだろうか。

一度は親属名称に関する講義の予告で、来週はプロフェッサー・イワタの論文を検討しますと言われ、おお、岩田礼先生!と驚喜した。ヨーロッパにおける東洋学の中心地パリで、誰もが認める世界的な研究者が日本人の研究成果を取り上げるなんて、何だかそれだけで誇らしい気持ちになる。つい嬉しくなって、実は院生の時に岩田先生の授業に出たことがあるんです、つい最近も岩田先生の記念論集に論文を書いたんです、などとまくしたてたら、師弟関係だとでも思われたのか、授業で論文の概要が紹介されてから、ではここでプロフェッサー・タケコシからコメントをいただきましょう、と促されて真っ青になった。

受講生のほとんどは中国語圏からの留学生だったが、交換留学で来ている学生もちらほらいた。初回たまたま隣に座った男子学生に、ここってWi-Fi使えますかね?と英語で聞いてみたら、満面の笑みで、竹越先生ですよね!と中国語で返されて驚いた。彼は浙江大学から1年の予定で交換留学に来ている叶雁鵬(Ye Yanpeng)君で、指導教員は汪維輝先生だという。汪先生は僕の最も親しい中国人研究者の一人で、遠藤光暁先生、朴在淵先生とともに『朝鮮時代漢語教科書叢刊続編』(2011年、中華書局)を編んだ仲。ううむ、世間というのは本当に狭い。

たとえ1年の間でも、全く違う文化圏に身を置いて、第一級の教授陣から自分の母語に対する理論的な分析手法を学べるのだから、ここで勉強できる学生たちは本当に幸せである。中国学を専攻する日本人の院生がヨーロッパやアメリカに留学するというのはまず考えにくいことで、そもそも交換留学の枠がない。こうした環境で切磋琢磨している中国語圏の学生とは差がついて当然である。

満洲語の読解クラスは相変わらずオンライン授業が続いていたので、対面の形で定期的に留学生たちと接することができたのはありがたかった。コロナのワクチンは日本で2度接種してから来たのだが、フランス政府が年末になって衛生パス(Pass sanitaire)更新の根拠となるワクチンの有効期間を5ヵ月から3ヵ月に短縮したため、1月中に3回目の接種を受けないとパスの期限が切れることになった。一人でフランスに暮らす身としては心細いことこの上なかったが、留学生たちに助けてもらってスマホで接種の予約をし、近くの保健所で無事3回目を済ますことができたのは幸いだった。

前に懇親会の席で僕の名前を知っているといっていた黎浩(Li Hao)さんも授業に出ていたが、彼女はもう7年もパリにいて、指導教員は徐丹先生、バオアン(保安)語の文法を書いて博士号を取る準備をしているとのことだった。フランスでの学位は、そのまま出版できる程度の質と量が求められるそうで、昨今の日本でよくあるように、博士課程在学中に発表した論文を繋げて一丁上がりというスタイルとは明らかに違う。そのせいか、交換留学などでいずれ帰ることが決まっている留学生とは違って、彼らは一様に暗い表情をしている印象を受けた。

1月17日には満洲語読解のクラスで発表をした。これもオンラインだったが、今回は全編英語なので、中国語の場合とはだいぶ勝手が違って緊張した。当然ながら、フランスでも英語はよく通じるので、正直言ってこの頃になると、何とかフランス語でコミュニケーションを取ろうというモチベーションはほとんどなくなり、下手な英語で押し通すことが多くなったが、滞在中に英語が上達したという感覚は最後まで全くなかった。帰国してからも野蛮なジャパニーズ・イングリッシュのままである。

発表を終えた週末は、ご褒美と称してモン・サン=ミシェル(Mont Saint-Michel)に一泊旅行をした。『地球の歩き方』を手にレンヌ(Rennes)までTGVに乗った後、バスに1時間ほど揺られて行ったのだが、空はどんよりと曇り、雰囲気は完全にシーズンオフである。バス停から長いこと歩いて、ようやく予約したホテルにたどり着くと、入口には、向かい側にあるホテルのフロントまで部屋の鍵を取りに来られたし、という貼り紙があった。また、ケチってホテルの夕食を予約しなかったのは完全に失敗で、とにかく店という店が全部閉まっているので、仕方なく1キロほど戻って小さなお土産屋を見つけ、夕飯はそこで買ったシードルとビスケットで済ませるしかなかった。パリでよく見ていたNetfrixのドラマ『エミリー、パリへ行く』(Emily in Paris)の中で、やり手の女性社長が、ブルターニュ地方のことを「あんなシードルしかないような所!」と吐き捨てる場面があるのだが、パリに暮らして日々ワインを楽しんでいる人たちからすれば、この辺りは確かに文化果つる地というイメージになるのかもしれない。

モン・サン=ミシェル。

さて、滞在もあと2ヵ月、そろそろ文献調査の方を本格化させなければならない。

[2024.3.23 竹越孝]

くずし字学習の楽しみ

私の伯父は生前中学の国語教師をしていた人だったが、隠居してから時折、自作の俳句を認めた葉書を父のもとに書き送っていた。当時大学生だった私は、帰省した際にその葉書を父から見せてもらったが、情けないことに所々読めない文字があった。俳句ということもあってか、いくらか崩して書かれていたのだ。当時はフランス語やラテン語を必死に勉強していたのだが、伯父の葉書も満足に読めない自分に愕然としたのを覚えている。

伯父の晩年の趣味は親族名簿を作ることであった。自分の父(私の祖父)から始まって、その子、孫、ひ孫まで、総勢50人ほどの詳細な名簿を作っていた。私の所にもその名簿が送られて来たが、付録として祖父の自筆の文書のコピーが添えられていた。

祖父は明治半ばの生まれで、大正15年(1926)から昭和17年(1942)まで、岩手県沿岸の中野村という小さな村の村長をしていたらしい。最初の大きな仕事が鉄道の敷設であったという。現在のJR八戸線であるが、1924年以降徐々に延伸工事をして、1930年に中野村を経由して終点の久慈まで開通した。その当時の業務にかかわる内容の文書が親族名簿に添えられていたわけである。なかなかの達筆で、伯父の解説がなければ、私には全く読めないものであった。大正生まれの伯父の文章は所々読めず、明治生まれの祖父の文章はほとんど読めない。これは内容云々の問題ではなく、くずしてある字が何の字なのか認識できないのである。

今から18年前のこと、古代文字資料館では江戸時代の土地売買契約書を入手し、その画像だけをウェブサイトの表紙画像として紹介したことがあった。できることなら、活字に文字起こしをした上で、正式に資料として紹介したかったが、いかんせん読めなかった。付け焼刃的に古文書の入門書を何冊か買って解読を試みたが、くずし字に慣れていなかったため、手も足も出なかった。自分の伯父の字も読めない者が、江戸時代の文章を読めないのは当然のことである。

最近「初心者のためのくずし字解読講座」というYouTubeで、くずし字の勉強を始めた。この講座は歴史資料としての古文書ではなく、歌留多や歌仙絵などの和歌を読むことを目的としているようである。資料としての古文書とは、書き手や日付などが記された公文書や私文書のことで、そのような文書は大学の日本史学科の古文書演習などで読む訓練を積むべきものである。

「初心者のためのくずし字解読講座」はいわゆる変体仮名を覚えることが主な目標である。変体仮名は50音に対して約300種あり、常用のものだけでも150種ほどある。この講座では「百人一首」を題材として、毎回一首ずつ字形を確認していくのだが、一首だけなのでコンパクトで取り組みやすい。とはいえ、一つの変体仮名だけでも無数の(?)くずし方があり、一朝一夕で習得できるものではない。

講師いわく、一文字だけを単独で見てもどの字か決定できないことがあるので、前後の字を見て、文脈を考えながら判断しましょう、とのこと。複数の字が同形になる例はかなり多い。以前にくずし字を覚えようとした時には、そのことが苦痛で長続きしなかった。今回は割と楽しみながら続いている。一種の複雑な神経衰弱(ゲーム)なのだ。加えて、百人一首が材料になっているので、内容を味わえるのもいい。

百人一首は江戸歌留多や歌仙絵が豊富にあるので、それらを眺めながら勉強するのはなかなか楽しい。今はネットで各機関の収蔵する種々の資料を手軽に見られるようになったし、紙の書籍や電子書籍では、資料のきれいな写真とともに簡単な解説が添えられている。資料ごとに使われている変体仮名が異なっていたり、同じ仮名でも字形に差があったりするので、複数の素材にアクセスする楽しみもある。

『石原正明著・享和四年成立 百人一首抄−翻刻・影印−』というキンドル本がある。わずか300円の電子書籍だが、19世紀前半の版本の影印とその翻刻からなる。石原正明は本居宣長門下にあった人だが、それぞれの歌の語句や表現について実に分かりやすい注釈が付けられている。例えば、小野小町の有名な「花の色は うつりにけりな いたずらに 我が身世にふる ながめせしまに」では、「うつりにけりな」の「な」について、詠嘆の詞とした後に、「今も「うれしいなア」「かなしいなア」などいふ「な」は、これと一ツ物なり」と解説されていて、思わず膝を打った。流麗な書体とあわせてなかなか魅力的な本である。ほかにも、百人一首関連の資料がいくつか電子書籍として廉価で提供されている。

18年前には一旦諦めたくずし字学習であるが、ここ数年の電子書籍とYouTubeの盛況によって、何とか続いている。

[2024.2.27 中村雅之]

フランスっぽい日々(5)〜悪夢の12月〜

12月に入るとパリの街はクリスマスムード一色である。街の中心部には所々にクリスマスマーケットが立ち、生花店の軒先には家庭用のクリスマスツリーが積まれるようになった。観光ガイドによれば、オペラ座の近くにある老舗高級デパート、ギャルリー・ラファイエット(Galeries La fayette)のツリーはヨーロッパ随一の規模だそうで、デパートやブランドに何の関心もない僕にも、確かに一見の価値はあった。

サン・ジェルマン・デ・プレ(Saint-Germain-des-Prés)のクリスマスマーケット

ギャルリー・ラファイエットのクリスマスツリー

華やかな街の雰囲気とは対照的に、フランス滞在の折り返しとなるこの12月は、僕にとってかなり気が滅入る期間だった。一つには日が短くなったのがある。冬至が近づくと、朝は8時ぐらいまで明るくならないし、夕方は4時には暗くなってしまう。ヨーロッパの冬は昼が極端に短いので、ずっと夜が続いているような感覚になるのだ。また、コロナの感染状況がかなり厳しくなり、出ていた授業がオンラインに切り替わったこともあって、Inalcoの図書館やコンドルセ・キャンパスに行くのも億劫になってきて、毎朝ジョギングに出る以外は、アパートにこもって作業をする日が多くなった。加えて、日本から所属している学会の選挙で会長に選ばれたというメールが来て更にぐったりする。やれやれ、学校の方からようやく解放されたと思ったら今度は学会か、勘弁してくれよ…。

変化のない生活を続けていると内向的になる。アパートの部屋にテレビはないし、ラジオはフランス語の放送だけで、僕程度のリスニング力では聞いても分からない。夜は床に就くのが早くなり、勢い朝は異常に早い時間に目が覚めてしまう。もう一度寝ようとすると、眠りが浅いため、よく夢を見るようになった。見る夢といえばほとんどが悪夢である。いくつかパターンがあるが、自分が学生で、これから試験なのに全く準備をしていないとか、自分が教師で、これから授業なのに全く準備をしていないとかいったものがほとんどだった。よほどこういうシチュエーションを恐れているということなのだろう。大抵はハッと目を覚まして、ここどこだっけ?となり、現状を認識して安心する、というのがお決まりだった。

夢見が良くないのは確かに嫌なものだが、だからといって二度寝しないで起きてしまうと翌日に差し支える。もちろん、眠るために酒を飲むようになるとアルコール依存症へまっしぐらだから、これだけは避けなければならない。つまり、この状況では悪夢と共存するしかないのだ。そこで、少し発想を変えてみることにした。しょせんは夢なのだから、現実に起こったことではないし、悪夢の場合は目が覚めると絶対に安心できる。つまり悪夢は決して不都合なことではなく、むしろ精神を安定させるためのよい材料なのだ、と。この発想の転換は存外うまくいった。

12月15日にはペローブ、ジャムリ、ボテロ三先生の合同授業にゲストとして呼ばれて発表をした。これもオンラインである。その夜は、ジャムリ先生の自宅に呼ばれてペローブ、ラマール両先生とともに夕食を取り、久々に対面でコミュニケーションを取ることができた。その帰り道、ラマール先生は僕の鬱屈した雰囲気を感じ取ったのか、せっかくフランスにいるんだから小旅行でも行ったらどうですか、と言ってくれて、翌日には、行くなら北東のストラスブール(Strasbourg)か南西のボルドー(Bordeaux)がお勧めですという連絡をくれた。

滞在中に文献収集以外の目的で旅行するというつもりは全くなかったのだが、この時は素直に行ってみようかなという気になり、ドイツとの国境に近いアルザス地方のストラスブールに行くことに決めた。このあたりは、むかし国語の授業で読んだドーデ「最後の授業」(La Dernière Classe)の舞台で、そもそも田舎の小学生にはあまりに想像しづらい世界だったこともあり、その時は何も感じなかったのだが、大学生になって田中克彦『ことばと国家』(岩波新書)などを読んで、物語の政治性を意識させられたという縁がある。

後で気づいたのだが、数年前に取り組んだ『古新聖経』の著者である在華宣教師ポワロ(Louis Antoine de Poirot, 1735-1813)が、アルザスに近いロレーヌ地方の出身だったらしく、彼の故郷を訪ねるということであれば、この小旅行にも別の意味が見つかったのかもしれないが、フランス語も大してできない僕の調査能力などたかが知れているので、無謀な挑戦になったことだろう。

フランス版の新幹線(というと失礼かも知れないが)といった趣のTGV(Train à Grande Vitesse)と現地の安いホテルをネットで予約し、暮れも押し迫った12月27日から1泊2日で出かけた。パリ東駅から出発して大体2時間ぐらいの行程で、乗り心地は頗る快適。フランスという国は、都市と都市の間はひたすら農地が続いているという印象である。

パリ東駅(Gare de l'Est)から乗ったTGV

ストラスブールはクリスマスマーケットで有名な観光地で、すでにその時期は過ぎていたものの、大変な人手だった。こぢんまりとした街は全体がドイツ風で、いかにもヨーロッパらしい、おとぎ話のような世界である。大聖堂を始め、主要な観光スポットは半日もあれば見て回れる。一人旅の夕食はいつものように、スーパーで買ってきた総菜をワインとともにホテルの部屋でもそもそ食べる。印刷術の発明で有名なグーテンベルクが若い時に過ごした街らしく、その名を冠した広場に彼の像が立っていた。フィロロジスト(文献学者)を自認する僕だから、ここでグーテンベルクに出逢ったのも何かの縁だろう。

ストラスブールのクレベール広場(Place Kléber)にあるツリー

グーテンベルク広場(Place de Gutenberg)の像

ストラスブールへの小旅行から戻り、2021年最後の日となる12月31日の夜も早々にベッドに入る。近くにレストランやパブもあるので、アパートの外からは夜通し騒ぐ音が聞こえてくる。もちろん起きて一人で店に入っていくだけの勇気はないから、今夜も眠るだけだ。わがフランス滞在もようやく折り返しとなる。明日の早朝にはまた悪夢を見ることだろう。でもいいや。悪夢もまた楽し。

[2024.1.10 竹越孝]

電子書籍出版

この度、アマゾンから電子書籍(いわゆるkindle本)を出版した。『言葉のはなし』というもので、2018年〜2022年に「いろいろな話」やその他の場所に書いた小文をまとめたものである。将来的に古代文字資料館では、個々の文字資料の写真に詳しい解説を記した書籍を公刊したいという希望があり、紙やCD書籍より今の時代には電子書籍の方が手軽に作成および入手ができるだろうということになった。

なにぶん、古代文字資料館の運営は年寄りたちが担っているので、電子書籍の作成方法など分かるはずもない。そこで、まずは試しにテキストベースの本を作ってみようということで、私の小文集を電子書籍化してみた。はじめはファイルを「epub」という形式に変換して、アップすればよいのだろうと思っていたが、少し複雑な手続きが必要で、YouTubeなどで調べながら、作成に2日、アマゾンの認証に3日ほどかかった。来年は本格的な文字資料解説本が出せればよいのだけれど。よかったら、次の本をアマゾンでチェックしてみて下さい。

(画像をクリックすればアマゾンに飛びます)

[2023.12.21 中村雅之]

前5世紀のギリシア文字(2)

前回は境界石を見たので、今回は引き続き陶片(オストラコン)のギリシア文字について解説したい。前5世紀のアテネでは、僭主になるおそれのある人物を市民が投票によって10年間の国外追放に処する制度があった。その投票に用いられたのが陶器の破片で、その陶片をオストラコン(ostrakon〜ostracon)、その制度を陶片追放(ostracism)という。寺澤さんの写真の中にアゴラ内の柱廊に展示されたオストラコンを写したものがある。

中央のオストラコンには「ΜΗΕΛΑΚレΕΣ」と記されているが、「Λ」はガンマで、「レ」がラムダなので、我々の知っている字形に直すと「ΜΗΕΓΑΚΛΕΣ(mhegakles)」となる。「メガクレース」は前486年に追放された人物の名である。イオニア式の標準的な綴り(=我々が学習する古典ギリシア語の語形)では「ΜΕΓΑΚΛΗΣ(megaklēs)」と記されるのが普通なので、2番目の文字「Η(h)」は衍字のように見えるが、私がネット上で捜索した結果、メガクレースの陶片でこの「Η」が記されたものが13個中3例見つかった。つまり、標準的ではないが、全くの誤りという訳ではないらしい。

続く「ΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣ(hippokratos)」は字形の面では特に問題はない。強いて言えば、「Π」の右の縦線が短くなっているが、これがこの時代の通常の字形である。この語は文法的には主格「ΗΙΠΠΟΚΡΑΤΕΣ」の属格形で、通常は「ヒッポクラテースの息子(son of Hippocrates)」という訳が与えられることが多い。イオニア式の標準的な綴りでは主格が「ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ(hippokratēs)」で、属格が「ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ(hippokratous)」となる([h]は表記されない)。つまり、もともと短い[o]と長い[o:]は同じく「Ο」で表記されたが、後に標準的な表記として長い[o:]を「ΟΥ」と表記して区別することになった。さらにその後、[o:]が[u:]に変化したため、現在我々が古典ギリシア語を学習する際には、「ΟΥ」を[u:]と読む習慣になっている。この音変化は前4世紀から前3世紀頃に起こったと思われるが、正確には分からない。いずれにしても、写真に見える「ΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣ」の語尾「ΟΣ」は実際には長母音[o:s]であり、イオニア式の表記ではそれを「ΟΥΣ」と表記したということである。

ところで、「ΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣ」(=ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ/hippokratous)という属格形を「ヒッポクラテースの息子(son of Hippocrates)」と訳すのは、解釈を加えた意訳である。直訳すれば「ヒッポクラテースのもの」となる。ここでの属格は「ヒッポクラテース家のもの」を意味しているので、意訳として「ヒッポクラテースの息子」と理解されているのである。全体は「メガクレース、ヒッポクラテース家のもの」あるいは「ヒッポクラテース家のメガクレース」となるが、この形式がアテネのオストラコン銘文の一般的なものである。名前の後に出身地を記すものもある。

写真の下の部分のオストラコンには「ΚΙΜΟΝ ΜΙΛΤΙΑΔΟ(kimon miltiado)」とあり、イオニア式の標準的な綴りに書き換えると「ΚΙΜΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ(kimōn miltiadou)」となる。「キモーン、ミルティアデース家のもの」あるいは「ミルティアデース家のキモーン」の意である。「キモーン」は前461年に追放されている。字形で興味深いのは、ラムダがイオニア式の「Λ」となっていることである。伝統的な「レ」の字形は前5世紀後半まで使われたが、前461年にはすでに「Λ」も用いられていたことが分かる。前416年頃のオストラコンに記された「ΑΛΚΙΒΙΑΔΕΣ(アルキビアデース)」や「ΥΠΕΡΒΟΛΟΣ(ヒュペルボロス)」においてもラムダが「Λ」で記されている。(ちなみに後者では語頭の[h]も表記されない)

「ΚΙΜΟΝ」の「Ο」と、「ΜΙΛΤΙΑΔΟ」の「Ο」がそれぞれ標準形の「Ω」と「ΟΥ」に対応しているが、これは伝統的な「Ο」がもともと3つの音を表しており、それがイオニア式で区別されたことによる。長母音は狭い[o:]と広い[ɔ:]の2種があった。

[o]→「Ο」

[o:]→「ΟΥ」

[ɔ:]→「Ω」

したがって、[kimɔ:n miltiado:]は標準表記で「ΚΙΜΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ(kimōn miltiadou)」と表記されることになる。なお、比較的まとまった量のオストラコンは、ウィキペディア・コモンズの古代アゴラ博物館のページなどで見ることができる。

以上、前6世紀末〜前5世紀のギリシア語資料である境界石(ホロス)と陶片(オストラコン)について、文字表記の解説を試みた。古典ギリシア語の学習をしただけでは前5世紀の資料を簡単には読むことができないという、当たり前のことを確認した訳である。

なお、余談ながら、ギリシア文字の「Υ(ユプシロン)」をここではラテン文字「u」で翻字した。ほかには「y」で翻字する流儀もある。何故このような不統一があるかというと、文字の系統関係から見ると、ギリシア文字の「Υ」はフェニキア文字(北西セム文字)の6番目の文字「Υ(ワウ)」に由来し、ラテン文字の「Y」「U」「V」「F」はすべてそのワウに源を発するからである。詳細は省くが、ユプシロンの本来の大文字はラテン文字「Y」と同形であり、中世に広まった小文字の「υ」はラテン文字の「u」とほぼ同じである。私はかつて「y」と翻字したこともあるが、最近は「u」にしている。若いころに勉強したフランス語では、単独の「u」が[y]、「ou」が[u]と発音されるが、それが前4世紀ごろ(?)のギリシア語の状況によく似ているので、綴りから音声を連想しやすいというのが理由である。もっともIPAの[y]がまさに古代ギリシア語の「Υ(ユプシロン)」の音価に由来するのだから、「y」で翻字する方がよいという意見にも一理あるので、この先のことは分からないが、当面は「u」と翻字する方針で行こうと思う。

[2023.11.5 中村雅之]

前5世紀のギリシア文字(1)

以前、寺澤知美さんが「いろいろな話」にギリシア旅行の写真を載せてくれたことがあった。「ギリシア旅行(その1)」と題したもので、2007年4月7日の投稿であるから、もう16年前のことになる。それらの写真の中には、アテネにある古代アゴラの遺跡の写真が多数あるが、特に興味を引くのは、境界石(ホロス)と陶片(オストラコン)に刻まれたギリシア語である。16年前には上手く読めなかったが、最近古代ギリシア語の表記について少し調べているので、改めて寺澤さんの写真の解説をしてみようと思う。今回は境界石について。

これは神聖な場所であるアゴラ(広場)の境界を示すための標識である。日本西洋古典学会のホームページの解説によると、アテネの古代アゴラの遺跡からは、3個の境界石が発見されているらしい。その内の2個がアゴラ内の柱廊に展示されており、上の写真はその一つである。刻まれた文は左上から始まって右下で終わり、「我はアゴラの境界石なり」と記されている。古代ギリシアでは、器物の銘文はその器物自身を一人称とした語りの形式で記されるものが多い。文字の解説に入る前に、寺澤さんの別の写真を見てみよう。アゴラ内の出土地に置かれたこの碑石のレプリカとその案内板である。

上の写真で左下に横たわった石が案内板で、右が境界石のレプリカ。下の写真は境界石だけを写したもの。案内板には銘文を現代風に(あるいは古典期の標準的な表記風に?)転写して、「ΗΟΡΟΣ ΕΙΜΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ」と記し、その下に「I AM THE BOUNDARY OF THE AGORA」という英訳を添えている。「ΗΟΡΟΣ(horos)」は境界石、「ΕΙΜΙ(eimi)」はコピュラ動詞(=英語のbe動詞)の一人称単数、「ΤΗΣ(tēs)」は定冠詞の属格(=所有格)、「ΑΓΟΡΑΣ(agoras)」は「ΑΓΟΡΑ」(アゴラ)の属格。古代ギリシア語は語順が比較的自由である。

アゴラの境界石は前6世紀末、つまり大雑把に言えば前500年頃に建てられたと言われている。一方、我々が古典ギリシア語を学ぶ時、それは前5世紀から前4世紀のアテネを中心としたアッティカ地方のギリシア語であると教えられる。つまり、アテネで前500年頃に建てられた境界石の碑文は、我々が授業で習う古典ギリシア語とほぼ同一の言語と言えるだろう。にもかかわらず、古典ギリシア語の学習者はこの碑文を読めない。それは字形をも含めた綴字法が異なるからである。中級の文法書を読むと、アテネでは前403年(ないし402年)に公式にイオニア式の綴字法を採用したとある。その綴りが、現在我々が古典ギリシア語として習っているものだと言ってよい。

文字の解説に移る。写真でははっきり見えない部分があるので、「ASCSA Digital Collections」というサイトに公開されている模写を参照しよう。(前述の日本西洋古典学会のホームページからたどることが可能)

まず最初の「Η」はこの時代には[h]を表す子音である(つまりラテン文字と同じ)。しかし、アッティカ方言以外の多くの方言ではすでに[h]は消滅しており、この文字を広い長母音[ɛ:]を表すために用いた。イオニア式綴字法を採用したアテネでも、公式には前403年以降はこの文字を[ɛ:]という母音として用いることになる。その結果、[h]を表す文字はなくなった。したがって、古典ギリシア語の標準形としては、境界石を表す語は「ΟΡΟΣ」と綴られる。寺澤さんの別の写真に、アゴラの北西に位置するケラメイコスという地区の境界石がある。

首を右に傾ければ、「ΟΡΟΣΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ」(oros kerameikou=ケラメイコスの境界石)という銘文が読める。この境界石がいつのものかは分からない。やたらと綺麗なので、あるいは新しい物かも知れないが、綴りがアゴラの境界石と違っているのを確認するには丁度よい。

アゴラの境界石の「ΗΟΡΟΣ(horos)」では、「P」と「Σ」がラテン文字の「R」や「S」に近い形になっているので、古典ギリシア語の知識を持たない方が「horos」と正しく読めるかも知れない。続く「ΕΙΜΙ(eimi)」は標準形と同じである。右側に縦書きになっている部分は、うっかりすると「ΤΕΣΑΛΟΡΑΣ(tesaloras?)」と読んでしまうかも知れない。「ΤΕΣ」の「Ε」は長母音の[ɛ:]だが、この時代にはまだ文字の上では短母音[e]と長母音[ɛ:]の区別はない。後に標準形では長母音は「Η」で表されるので、「ΤΕΣ」の標準形は案内板に記されたように「ΤΗΣ(tēs)」となる。そして最大の問題は[g]を表すガンマがこの時代にはあたかもラムダのように「Λ」と記されることである。「ΑΛΟΡΑΣ」のように見える部分は標準形では「ΑΓΟΡΑΣ(agoras)」となる。

以上をまとめると、イオニア式の綴字法が採用される以前には、アテネでは[h]を「H」で記し、長母音[ɛ:]を短母音と同じく「Ε」と記し、そしてガンマを「Γ」ではなく「Λ」と記したのである。このような知識を基に案内版に転写された文字を見ると、おおむねイオニア式(あるいは現代風?)でありながら、文頭に「H」を置いている点が擬古的な綴りになっていることが分かる。

[2023.10.31 中村雅之]

フランスっぽい日々(4)〜授業開始の11月〜

11月から大学院の授業が始まった。

中国語史関係のペローブ、ジャムリ、ボテロの三先生は博士課程の授業を合同でやっているそうで、前期は講義、後期は受講生の発表という構成だと聞いた。講義はフランス語で行われるというので、うーん、聞いてわかるかなあ……とためらっているうちに、申し込む機会を逸してしまった。一方、前回コンドルセ・キャンパスに来た時に知り合った高君から、満洲語の読解をやっている授業があると聞いたので、出席させてもらうことにした。

コンドルセ・キャンパス

授業では何を読んでいるの?と聞くと、トゥリシェンだという。トゥリシェン?と聞き返したら、『異域録』のことですと言い直してくれた。『異域録』は、康熙帝の命を受けたトゥリシェン(図理琛)率いる使節団が、1712(康煕51)年に北京を出発し、モンゴル、シベリアを経由して、カスピ海の北に住むトルグート族の長アユキ・ハンのもとを訪れ、3年後に帰着するまでの壮大な記録で、露清関係史の第一級資料にして、中国史上最大規模の旅行記とも言われている。同書には満洲語のオリジナルとその漢訳本があり、ここ何年か、授業で満文本の方を講読しているのだという。中国語畑ではあまり馴染みがないが、ヨーロッパでは訳書が何種類もある有名な本だ。

担当はカトリーヌ・ジャミ(Cathérine Jami)先生で、「テキスト読解による満州語入門:トゥリシェンの旅行記」(Introduction à la langue mandchoue par la lecture des textes: le récit de voyage de Tulišen)というタイトルが付いていた。ジャミ先生はかつて関西大学に1年滞在したことがあるとかで、片言の日本語で挨拶してくれた。面白いのは、ジャミ先生自身は中国科学史の専門家であり、満洲語に関してはほぼ門外漢だと公言されていて、実質的に授業を運営しているのは、高君と清朝史専攻のアリスさん(Alice Crowther)という二人の大学院生だということだ。言ってみれば、院生の読書会のために授業という母屋を貸しているようなもので、へぇー、こんなやり方もありなのかと思った。

授業は2週間に1回、12時半から14時半までの2時間で、当面は対面とオンラインのハイブリッドで行うそうだ。ジャミ先生も含む4〜5人で分担して、各自がテキストのローマナイズと翻訳を前日までにネットの掲示板にアップし、授業の中でそれを検討するという形式。初回の授業は高君とアリスさんによる『異域録』の沿革や参考文献などに関するレクチャーだったが、満洲語の単語はまず“Tohoku”で検索すべし、とのことでデモを見せてくれた。何かと思ったら、栗林均先生が作られた東北大学・東北アジア研究センターの「言語資料検索システム」のことで、日本の研究成果がこんなところで役立っているのかと誇らしい気持ちになった。次回からの分担を決める段になり、僕はお客さんだから聞いているだけでよいのだろうと思っていたが、人手が足りないのでぜひ分担に加わってほしいと言われ、それならと引き受けることにした。その代わりと言っては何だが、授業は通常フランス語のところを英語でやってくれることになった。

アパートに帰ってから早速少し取り組んでみたが、満洲文字だけのテキストをローマナイズして、それを英語に訳していくのは相当に骨が折れる作業だということがわかった。何せ、転写を1文字間違ったら延々と辞書を引き続ける羽目になるし、普段のように中国語にも頼れない。日本にいれば、すぐさま図書館に行って今西春秋氏の訳注(『校注異域録』天理大学おやさと研究所1964、また『異域録:清朝使節のロシア旅行報告』平凡社東洋文庫1985)を借りてきて、座右に置きたいところだが、フランスでおいそれと見つかる書物ではないし、ネットで探しても電子版は手に入らない。まるで、満洲語を学びたての頃に戻ったようだ。

2週間後にあった講読初回のための準備にはかなり苦戦したが、細かい語釈や疑問点を付けたレジュメを作ったので、こちらとしても勉強になったし、授業での討論も弾んで、それなりに刺激を与えることができたようだ。読んでみて分かったのだが、ロシア語の固有名詞に対する満洲文字の転写と漢字音による表記では、それぞれに微妙なずれがあり、これは面白い研究テーマになるかもしれない。それは良かったのだが、その後回を重ねるごとに、担当の分量が僕のところだけ格段に多くなっていくのには閉口した。割り当てる側も現金なものだ。

11月23日には、徐丹先生の主宰する研究プロジェクトにゲストとして呼ばれて発表した。本来はハイブリッド形式の予定で、当日はセーヌ川沿いのリール通りにあるInalcoの研究館(Maison de la recherche)に来るようにと言われていたのだが、その前の週あたりからコロナの感染状況がかなり厳しくなってきたため、直前になって完全オンライン形式に変更された。知り合いの中国人研究者に発表のことを伝えたら、WeChatで広めてくれたらしく、当日は中国から参加した人もかなりいたのだが、発表言語は中国語で、しかも自分のアパートからアクセスしているので、あまり海外で発表しているという実感がわかない。

Inalcoの研究館

とはいえ、授業に追われるだけの日々も嫌だし、全く外部との接点がないものも嫌だから、こういうペースで仕事ができるのは楽しい。秋の深まりとともに、どんどん日が短くなっていくパリ市街を眺めながら、このコロナの波が収まったら、旅行にでも行ってみようかと思うようになった。

晩秋の雰囲気ただようセーヌ川

フランスっぽい日々(3)〜再出発の10月〜

手を動かすというのはつまりこういうことだ。

ここ10年ほど継続してきた僕のメインの仕事は、清代の満漢対訳会話書類について校注本を作ることだった。そのほとんどは『KOTONOHA』の連載である。最も時間のかかった『満漢成語対待』が終わり、あとは『庸言知旨』を残すだけとなった2021年の春から、サバティカルとコロナのため家に籠ることになったので、とにかく海外に行く前にこれを終わらせなければとシャカリキになって進めた。その結果、出発前になんとか最後までたどり着き、不在中の連載のストックもできたので、とてもすっきりはしたのだが、その分パリ到着後は一種のバーンアウトのような状態だったかもしれない。

ギメ美術館でぼんやり仏像を眺めているうちに浮かんできた考えというのは、これで一つのステージが終わったのだから、次のステージに進もう、ということだった。次のステージというのは、これまで作った校本に基づいて、それぞれの文献の語彙と文法を記述していくことである。言ってみれば、各文献の「方言志」を作るようなもので、その枠組には太田辰夫『中国語歴史文法』(1958年)をアレンジして使えばよい。もちろん、採録した語彙には対応する満洲語の情報もつけなければならないから、かなりの時間がかかるだろう。だが、今回のフランス滞在こそが、その作業をするのに最適な時間ではないかと気づいたのだ。アウトプットはしばらくやめにして、今はインプットに専念しよう。そうだ、やっぱりこれだよな、うん。

というわけで、ギメに行った翌日からは、これまでに自分が作った校本を検索し、名詞、代名詞、数詞、量詞……といったカテゴリーごとに、主な中国語の機能語とその全用例、そして満洲語の対応語彙を記述したファイルを作っていくことにした。平日は、朝にジョギングする以外はアパートにいるか図書館に行くかして、とにかくひたすら手を動かす。一人でカフェに行ったりレストランに入ったりする勇気はないから、食事のための外出はしない。ある意味とても単調で内向的な日々だが、生活に一定のリズムができてくると、精神も不思議と安定するものだ。せっかくフランスにいるのだから何かフランスっぽいことをしなければ、という妙なプレッシャーも消え、毎日の作業の合間に行く散歩や週末の街歩きを楽しむ余裕が出てきた。

アパートの近くにあるモンパルナス墓地

9月末に、ラマール先生に誘われてパリの北部郊外にあるコンドルセ・キャンパス(Campus Codorcet)を訪れることになった。ここは、パリ市内にあるいくつかの大学や大学院大学が共同で運営する新しいキャンパスで、社会科学高等研究院(EHESS: École des hautes études en sciences sociales)の研究室も一部入っている。パリ市内の大学は伝統的に土地不足で、ほとんどの教員に個室の研究室がないというのは有名な話だが、ここでは個室が与えられるというので喜んで移った人もいれば、郊外にあるのを嫌って移らなかった人もいるという。

コンドルセ・キャンパス

モンパルナスから乗り換えなしで行ける地下鉄12号線の終点、「人民戦線」という意味のフロン・ポピュレール(Front Populaire)駅にあるキャンパスに行ってみると、確かに一般的なパリの大学のイメージとはかけ離れた広大な敷地に、近代的なビルがいくつも建っている。9月中旬にあったヨーロッパ文化遺産の日(Les Journées Européennes du Patrimoine)の一般公開で見学したソルボンヌ大学などとは全く違った雰囲気である。

ソルボンヌ大学の構内

訪問の主な目的は、EHESSを構成する組織の一つ、東アジア言語研究センター(CRLAO: Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale)の主任であるフランソワーズ・ボテロ(Françoise Bottéro)先生に会い、施設利用関係の書類にサインをもらうというものだったが、行ってみるとルドゥアン・ジャムリ(Redouane Djamouri)先生が待っていて、昼時ということもあり皆で食事をすることになった。漢字研究のボテロ先生は京都大学に滞在経験があるとのことで、日本語がとても流暢だった。ジャムリ先生は遠藤先生の『ヨーロッパ中国語学の旅』にも出てきた方で、甲骨文の文法研究で学位を取り、近年は中国語西北方言の研究で名高い人である。その時は、近いうちに1回授業の中で講演してほしいという話と、来春までの間に中国の研究者も交えて言語接触関係のシンポジウムをやりたいという話が出て、もちろんこちらに異存のあろうはずもない。

驚いたことに、院生研究室の一角にビジティング・スカラー用のデスクが用意されているという。そこはヒラリー・チャペル(Hilary Chappell)先生のもとで学ぶ院生用の部屋だったが、全員留学生で、コロナのため誰もパリに戻って来られないので、当面の間は一人で自由に使ってよいとのことだった。Inalco、BnFに続く第三の居場所ができて、しかもほぼ個室だというのだから、これは嬉しい。入退館用のカードキーについては、しばらくこれを使うようにと中国人留学生の名前が入ったものを渡され、結局最後までこれを使うことになった。たまたま隣の院生室には、アレクサンダー・ボビン(Alexander Vovin)先生の学生で満洲語をやっているという高君(Kao Hsiang-Tai)という人がいて、同好の士なのでいろいろと情報を教えてもらえることになり、とりあえず週に一度はここで仕事をすることに決めた。10月はいろいろと運が向いてきそうだ。

用意されていたデスク

大学院の授業は11月から始まるそうで、10月下旬にCRLAOの総会と顔合わせを兼ねた立食パーティがコンドルセで行われると誘われたので赴いた。パーティでは琉球語のトマ・ペラール(Thomas Pellard)、シナ・チベット諸語のジャック・ギョーム(Jacques Guillaume)といった新進気鋭の研究者達を紹介されたが、みんなこんなに若いのかよ……という印象で、さすがは天才肌の人を多く輩出しているフランス東洋学である。徐丹先生のもとでバオアン(保安)語に関する博士論文を書いているという院生にも会い、先生のこと知ってますと言われたので、ワインの酔いも手伝って、それは嬉しいねえと調子に乗っていろいろ話していたら、帰宅直後に徐丹先生からメールが来て、11月に研究会をやるので講演をよろしくとあって青ざめる。

でもなんだか、ようやく在外研究らしくなってきた。

[2022.11.8 竹越孝]

フランスっぽい日々(2)〜悩み多き9月〜

そうなのだ。実はそれが大問題だったのである。

もともと、海外に長期滞在できるなら、勝手知ったる(というほど知ってはいないが)中国語文化圏よりは、断然欧米に行きたいと思っていた。それは、若い頃に読んだ遠藤光暁先生の「北京からパリへ――ヨーロッパ中国語学の旅」(もと『中国図書』1995.4-1996.3、『漢語方言論稿』好文出版2000所収)に影響されて、いつか自分もこういう旅をしてみたいと憧れていたからである。サバティカルを取る段階になってもその気持ちは変わらなかったが、いつの間にか、海外に長期で出ること、欧米に行くこと、フランスに来ることが自己目的化してしまって、本当のところ自分がそこで何をしたいのかは曖昧なままだったのだ。

文献調査? もちろんそれが目的の一つではあった。だが、フランス国立図書館(Bibliothèque nationale de France)に所蔵される主要な満漢対訳資料のテキストは、前回来た2013年の夏にあらかた見て、その結果はもう論文や著書の形にしてしまっているので、いま一つテンションが上がらない。この機会に、フランスあるいはヨーロッパにある満洲語文献を一つ残らず調査する、という計画も考えないではなかったが、基本的に関心があるのは言語関係の資料だけだから、満洲語文献の大多数を占める歴史資料をひたすら見続けていくのも気が進まない。やっぱりそれはその分野を専門にしている人がやればよいと思うのだ。

研究交流? もちろん旧知のアラン・ペローブ(Alain Peyraube)先生や徐丹先生など、フランスでお目にかかりたい研究者はいたが、自分よりはだいぶ上の世代の偉い人ばかりだし、日々接する中で切磋琢磨したい、ぜひとも共同研究をしたい、というようなお目当ての研究者はいなかった。ラマール先生に受け入れ教員をお願いしたのも、専門分野の近さというよりは、先生が元同僚のパートナーなので頼みやすかったという理由からである。滞在中に講演や発表を頼まれたら積極的に引き受けるつもりだったし、主だった大学院の授業にも出させてもらうつもりだったが、それは決してメインの活動とは言えない。

観光? もちろんそんなことは口が裂けても言えないし、そもそも全くその気はなかった。実際のところ、これまでさんざん学校のために働いたんだから、半年間の骨休めのつもりでフランスの生活を楽しめばいいじゃないの、とアドバイスしてくれる人(妻です)もいたのだが、何せ目的のない旅が苦手な僕のこと、浮世のことは何もかも忘れて楽しむなんて、1週間どころか3日が限界である。つくづく損な性格なのだ。

悶々とする思いを抱えながらも、とにかくまずは環境を整えなければならない。パリに到着してから1週間ほどたったころ、かたじけなくもラマール先生がアパートの近くまで迎えに来て下さり、一緒に13区にあるInalcoのキャンパスに行って、併設されているBULAC(大学間共同利用言語・文化図書館:Bibliothèque universitaire des langues et civilisations)の利用登録をした。ここはパリ市内の複数の大学と研究機関による共同利用図書館で、東洋学関係の蔵書や情報の一大拠点になっている。ラマール先生がInalcoの副学長だった時代に体制を整えたのだそうだ。登録すると自宅のパソコンからもログインすることが可能になり、代表的な中国関係の論文データベースであるCNKI(中国知網:China National Knowledge Infrastructure)もダウンロードし放題である。開架閲覧室では、朝から晩まで大勢の学生が勉強しているとのことで、いい仕事場所になりそうだ。

13区にあるInalcoのキャンパス

文字部分の拡大

翌日にはInalcoの近くにあるフランス国立図書館のフランソワ・ミッテラン館(新館)に行き、こちらの利用登録もした。新規登録のカウンターで、もちろんフランス語では無理だから、怪しげな英語を駆使しつつ申し込むと、2013年にリシュリュー館(旧館)で登録した時の記録が残っていたらしく、新規ではなく更新になるので以前のカードはそのまま使えるとのこと。とっくに失効していると思って、日本から持ってこなかったことを後悔した。地下にある研究者用のスペースも利用できる1年有効のカードを改めて発行してもらい、その料金は50ユーロだった。フランスに来る前に、身につまされつつ読んだバンド・デシネ(漫画)、ティファンヌ・リヴィエールの『博論日記』(原題:Carnets de thèse、中條千晴訳、花伝社2020)は、この地下空間が一つの舞台である。

フランス国立図書館のフランソワ・ミッテラン館

とりあえず研究の基盤らしきものは整ったが、まだ滞在中にこれをやるという方針が決まっていないため、新しい一歩を踏み出せないようなもどかしい感覚で、せっかく花の都パリにいるというのに、なかなか明るい気分で過ごすことができない。どこに出かけるでもなくアパートの部屋にいて、日本から来たメールに返信したり、残務処理のような書類を作るだけで一日が過ぎていく。あーあ、フランスまで来て毎日何をやっているんだか。

そんな中、2013年には訪れる機会がなかったギメ東洋美術館(Musée national des Arts asiatiques-Guimet)に行ってみようかという気になった。ここは、太田辰夫先生が『中国語学新辞典』(光生舘1969)の「孝経直解」の項目で、パスパ文字版の同書が所蔵されているらしいと記した美術館兼図書館である。僕にとっては、いつかそのパスパ文字版とやらを自ら探し出したいと思っていたロマンチックな場所だったが、どうもそれは誤解らしいことが近年では定説となっていて、前回来た時にはスキップしていたのだ。図書館部門は申請なしでは訪問できないから、とりあえず今回は美術館の参観だけにする。入国から2週間以上たってやっと発行されたワクチン接種証明である衛生パス(Pass sanitaire)を提示して中に入る。もちろん帝国主義・植民地政策の産物なのだろうが、ヨーロッパの中心にあるパリで、これだけの量の東洋美術品に出逢えるというのは、一つの奇跡のように感じる。日本、朝鮮半島、中国、東南アジア、中央アジア、インド、アフガニスタン…と東から西に移っていくにつれて、顔立ちがどんどん西洋風になっていく数々の仏像は、その一つ一つが胸に沁み入ってくるようだった。

ギメ美術館の展示室

そうして仏像を眺めているうちに、ぼんやりとある課題が浮かんできた。悩んだ時には手を動かす、というのが僕のモットーである。とりあえず手を動かしてみようか。

[2022.9.3 竹越孝]

フランスっぽい日々(1)〜パリ到着まで〜

2021年の9月から2022年の3月まで、7ヵ月ほどフランスのパリで生活をしたので、その記録を残しておくことにしたい。タイトルは、フランス語をやり始めてから愛読している『フランス語っぽい日々』(じゃんぽ〜る西・カリン西村著、白水社、2020)をまねたもの。

今や多くの大学でサバティカル(研究休暇)の制度がある。昔は「在外研究」と「内地研修」に分かれていたが、現在では国外・国内の縛りはなく、どこでも好きな所にいられるので、だいぶ融通が利くようになった。ここ数年、大学でも学会でも、忙しくてストレスのたまる役職をやらされ、そろそろ限界に達しそうな感じがしていたので、両方の任期が切れる2021年度にサバティカルが取れるよう、2019年の夏に申請し、それがうまい具合に通った。これで役職の任期延長を打診されることもないし、ゼミの募集もしなくてよい。4月からの半年をフランスのパリで、一旦帰国して9月からの半年をアメリカのハーバードで、という壮大な計画を立て、英会話とフランス語の教室に意気揚々と通い始めた。

ところが、好事魔多し。2020年の初頭から本格的に始まった新型コロナウィルス感染症の世界的流行で、早々とこのプランはあきらめざるを得なくなった。サバティカルを1年延期するという選択肢もあり、実際そうしている同僚もいたのだが、マジック365から数え始めて、やっと行かなくて済むことになった学校に、やっぱり行くなんて絶対に嫌である。それに実際のところ、もとの計画にも無理があったというか、この歳になると全く馴染みのない文化圏で1年にわたる生活を送るというのも相当しんどいので、たとえ数か月でもどちらかに行ければ御の字と、コロナの情勢が変わるのを待つことにした。

年度が改まり、2021年の4月からは家に籠って『KOTONOHA』の連載の貯金を作る一方、週に2度、英会話とフランス語のオンラインレッスンを受けるだけの日々となった。初級中国語の授業という、ここ25年あまり続けてきたルーティンがなくなるというのは、さすがに少し奇妙な感覚である。メールのついでに、こんな感じで毎日単調な生活をしていると書くと、複数の知り合いから、酒の飲みすぎにはくれぐれも注意するようにと釘を刺される。うーむ、そんなに心配されそうな状態なのだろうか。とはいえ、この蟄居生活の中でも何とか心身のバランスを保って過ごせたのは、やはり家族と毎朝のジョギングのおかげなのだろう。

潮目が変わってきたのは6月中旬のことで、EUがこの夏からワクチン接種を条件にビジネス・留学関係の渡航者を受け入れ始めることになったというニュースが入った。ハーバードは9月からの新学期も全面オンラインに決めたとかで、ほぼ受け入れてもらえる見込みはなさそうだ。そこでフランス一本に絞り、受け入れ教員となっていただく国立東洋言語文化学院(Institut national des langues et civilisations orientales, 通称Inalco)のクリスティーン・ラマール(Chrisine Lamarre)先生に連絡を取った。ラマール先生には半年ほど前に、4月から8月までということで受け入れ承諾書(コンバンション・ダキュイ:convention d'accueil)の発行をお願いしたのだが、結果的にそれは無駄になってしまったので、9月から3月までの予定で再度取り直せるだろうかという打診である。受け入れ自体は機関として決定しているのだから問題ないと思う、手配しておきますとの返事で、それならとアメリカの方には断りのメールを入れた。

そうと決まれば準備を急がなければならない。ワクチン接種については、まだまだ自分の年齢に接種券が回ってくるまで時間がかかりそうだったが、基礎疾患ありだと予約が申請できて、自慢ではないが僕は喘息持ちなのである。そのおかげもあって、首尾よく7月末と8月中旬の予定で2回分の接種が決まった。そして、都内にあるフランス留学のあっせん業者をネットで探して、ビザ申請のための書類確認や向こうでのアパート探しなどを依頼するとともに、9月初出発、翌年3月末帰国の航空券を予約した。

6月末にラマール先生の仲介で改めてInalcoにコンバンションを発行してもらったところ、古い書式だったらしく、ビザ申請の際に突き返される恐れがあるというので出し直してもらう。全部紙でやり取りしなければならないから、こういうのが本当に面倒である。ところが、その後再度発送されたはずの書類が待てど暮らせど来ない。ラマール先生に確認してもらったところ、すでに前の日から全学が夏季休暇に入っており、今後1ヵ月は連絡がつかないかもしれないという。まったく何だよ、もう航空券も手配したのに……と頭を抱えていたら、翌日ひょっこり航空便が届いた。後で聞いた話では、空港職員のストで国際郵便にも遅配が起きたらしく、フランスではよくあることらしい。

8月の初めに麻布のフランス大使館に行って研究者ビザを申請、約1週間後に無事発給された。その後はたまっている原稿を片付けることに専念して、年内締め切りの論文2本も何とか仕上げた。最後の2週間は国際学会での発表が連続したが、今は全部オンラインなので気楽といえば気楽である。英会話とフランス語の学習も一旦区切りをつけて、9月1日の深夜、パラリンピックの関係者が目立つ羽田を飛び立った。約12時間のフライトで早朝のフランクフルトに着く。入国審査ではワクチンの接種証明をかなり念入りに調べられると聞いていたのだが、ほとんどフリーパスだった。3時間ほど待ってから乗り換え、1時間ほどでパリのシャルル・ド・ゴール空港に到着。まだ9月2日の朝である。

フランクフルトの空港で

空港には留学業者の人に迎えに来てもらった。貧乏旅行しか選択肢のなかった学生時代でもないので、少々のお金で済むなら、しなくてよい苦労はしない主義である。車に乗って1時間ほどでパリ14区、モンパルナスのアパートに着く。そこではもう一人が待っていて、不動産屋とのやり取りを代行してくれるとともに、居住にあたっての説明を受ける。最後に大ぶりな部屋の鍵を渡され、とにかく鍵は絶対持って出るように、と何度も念を押された。こちらの建物の多くはオートロックだから、確かに鍵を中に忘れて出てしまったら大変なことになる。1年足らず、不真面目に学んだ程度のフランス語で、管理人に状況を説明できるとも思えない。

暮らすことになったアパートの部屋

アパートの部屋は家具付きだがテレビはない。少し寂しい気もするが、たった半年の滞在のためにテレビを買う余裕もないから、近いうちにラジオでも買いに行くことにしよう。一番心配していたWiFi環境は特に問題なく、スマートフォンもパソコンも無事つながったので一安心である。近くにフランスを代表するスーパーチェーンのカルフールがあるとのことで、とりあえず生活に支障はなさそうだ。

業者の人が帰ってから、とりあえず一眠りしようと思ったが、身体の奥の方が妙に興奮している感じで、ソファーに横になってもなかなか寝付けない。それどころか、全く意識していなかった疑問が急に浮かんできて、なかなか頭の中から消えてくれない。……自分はフランスに何をしに来たんだっけ。

[2022.8.6 竹越孝]

あおい春のうた(4)―詩と擬似歌

いまから50年ほどまえ、数年のあいだ、うた(詩や童話や短編の物語)を書く日々をすごしました。 「あおい春のうた」はそのころ(18歳から20歳)のものの一部です。ほぼ半世紀のあいだ書架などの片隅にねむっていました。 いま読みかえすと青春の熱と陰りをみとめることができます。このような熱と陰りやモチーフは、いまの私にはみとめがたく、すでに他人のものと言ってよいかもしれません。 手書きの原稿の誤字をただし、やや表現を整え、「こういち」という名で形にしました。

初回の「あおい春のうた(1)」では詩2題と童話1題をだしました。 これ以後は、童話詩3題、童話2題、擬似歌6首、詩(その1)9題、詩(その2)11題、の5つに分けてだします。 詩と童話ですが、当時の私は両者を区別せずに書いていたと思います。ここでは長短により分けました。 童話詩と詩は内容によります。詩の方には総じて陰りのようなものがみとめられます。 詩(その1)の詩は表現が抽象的で、詩(その2)の詩は写実的です。 擬似歌は和歌のリズムがある詩ですが、和歌の作法にはしたがっていません。

擬似歌6首

詩(その1)9題

詩(その2)11題

[2022.7.2 こういち]

あおい春のうた(3)―童話2題

いまから50年ほどまえ、数年のあいだ、うた(詩や童話など)を書く日々をすごしました。「あおい春のうた」はそのころ(18歳から20歳)のものの一部です。ほぼ半世紀のあいだ書架などの片隅にねむっていました。いま読みかえすと青春の熱と陰りをみとめることができます。このような熱と陰りやモチーフは、いまの私にはみとめがたく、すでに他人のものと言ってよいかもしれません。手書きの原稿の誤字をただし、やや表現を整え、「こういち」という名で形にしました。

初回の「あおい春のうた(1)」では詩2題と童話1題をだしました。これ以後は、童話詩3題、童話2題、詩(その1)9題、詩(その2)11題、擬似歌6首、の5つに分けて順にだします。詩と童話ですが、当時の私は両者を区別せずに書いていたと思います。ここでは長短により分けました。童話詩と詩は内容によります。詩の方には総じて陰りのようなものがみとめられます。詩(その1)の詩は表現が抽象的で、詩(その2)の詩は写実的です。擬似歌は和歌のリズムがある詩ですが、和歌の作法にはしたがっていません。

童話「雨ふり」

童話「母さんのおはなし」

[2022.5.19.こういち]

あおい春のうた(2)―童話詩3題

今から50年ほど前、数年の間、うた(詩と童話)を書く日々をすごしました。「あおい春のうた」はそのころ(18歳から20歳)のものです。ほぼ半世紀のあいだ、書架などの片隅にねむっていました。いま読みかえすと、青春の熱と陰りをみとめることができます。このようなものは、いまの私の中にはみとめがたく、すでに他人のものと言ってよいかもしれません。手書きの原稿の誤字をただし、やや表現を整え、「こういち」という名で形にしました。

初回の「あおい春のうた(1)」では詩2題と童話1題をだしました。これ以後は、童話詩3題、童話2題、詩(その1)10題、詩(その2)12題、擬似歌4首、の5つに分けて順にだします。詩と童話ですが、当時の私は両者を区別せずややながい詩が童話であるというつもりで書いていたと思います。ここでは長短により分けました。童話詩と詩は内容によります。詩の方には総じて陰りのようなものがみとめられます。詩(その1)の詩は表現が抽象的で、詩(その2)の詩は写実的です。擬似歌は和歌のリズムがある詩ですが、和歌の作法にはしたがっていません。

童話詩3題

[2022.4.23.こういち]

あおい春のうた(1)―詩二題「シャボン玉」「北山の赤犬と女」と童話「ジークの白いカバン」

今から50年ほど前、数年の間、うた(詩と童話)を書きためる日々を過ごしました。ここにあげる「あおい春のうた」はそのころ(十八歳から二十歳)のものです。私にとって、詩と童話は区別がなく、ややながい詩が童話、というつもりで書いていたと思います。ほぼ半世紀のあいだ、あるときは段ボールのなかに、あるときは書架にねむっていたものです。いま読みかえすと、青春の熱と陰りをみとめることができます。このようなものは、いまの私の中にはみとめがたく、すでに他人のもの、と言ってよいかもしれません。さまざまな紙に書き付け、メモのようなものとして残っていたわけですが、その誤字をただし、やや表現を整え、「こういち」という名で形にしました。

詩 「シャボン玉」「北山の赤犬と女」

童話「ジークの白いカバン」

[2022.3.26 こういち]

遥かなるケンブリッジ

このタイトルは、後に『国家の品格』で大ブレークを遂げる藤原正彦氏の初期エッセイ集で、氏が1987年から約一年間、イギリスのケンブリッジで在外研究生活を送った時の記録である。『若き数学者のアメリカ』とともに、研究者なるものの生活に淡い憧れを抱いていた学生時代の僕が、最も好んで読んだ本の一つだ。

在外研究ではなかったけれど、そのケンブリッジに行く機会が訪れたのは2019年冬のことである。その年度に科研が取れなくていささか意気消沈していたところ、別の大型科研に関わっていた同僚の一人が勧めてくれたもので、やはり持つべきものはよき同僚と科研である。

正面から見たケンブリッジ大学図書館

一般には理系に強い大学と認識されているケンブリッジ大学だが、その中国学講座初代教授は「ウェード式」で名高いトマス・ウェード(Thomas F. Wade, 1818-1895)で、図書館には彼の旧蔵書が収められている。その蔵書目録(A catalogue of the Wade collection of Chinese and Manchu books in the library of the University of Cambridge, 1898)は、彼の後任だったハーバート・ジャイルズ(Herbert A. Giles, 1845-1935)の編。そして、ウェードの作った近代的中国語教科書の嚆矢である『語言自邇集』(1867初版)は、清代の満洲語文献と浅からぬ縁があるのだ。

『語言自邇集』の会話編をなす「談論編百章」(及びその前段階の著作である1860年の『問答編』)について、多くの先行研究は満漢合璧会話書『清文指要』(1789)の中国語部分を改訂したものとしているが、僕は『清文指要』ではなく、その蒙漢合璧版である『初学指南』(1794)が底本ではないかと睨んでいて、ウェードの旧蔵書の中にその証拠がありはしないかとかねがね思っていたのだ。これまで旧蔵書の中から『語言自邇集』の底本らしきものが見つかったという話は聞いていないのだが、満洲語とモンゴル語は文字がよく似ているから、探し方次第では自分がその発見者になれるのではないかという期待を膨らませていた。

こちらの学校が冬休みに入り、向こうではクリスマス休暇の直前にあたる12月中旬、全部で6日間の行程を組んでイギリスに行くことにした。今回はヒースロー空港に着くのが午後の遅い時間で、いつもだとまずロンドンまで地下鉄で行くのだが、ロンドン経由でケンブリッジに行くとすると、着くのが深夜になるので、本数は少ないがケンブリッジまで直接行けるリムジンバスに乗った。それでもターミナルに着いたのは午後7時ぐらい。滞在先は通常のホテルではなく、ケンブリッジ大学を構成するカレッジの一つ、ニューナム・カレッジ(Newnham College)の宿泊施設で、雨のそぼ降る中、真っ暗な細い通りをグーグルマップ頼りに歩いて行くのは、心細いことこの上なかった。何とか到着し、無事チェックインを済ませると、残してあった機内食のパンをかじってすぐ寝てしまった。

宿泊したニューナム・カレッジの建物

翌日、朝食を済ませてから、雨の中を歩いてケンブリッジ大学図書館へ。受付に行くと、前もって記入してきた閲覧申請書に英語の身分証、パスポートといったところを出し、その場で顔写真を撮られて閲覧カードが発行される。イギリスの図書館は大体どこも同じ手順のようだ。中国・朝鮮・日本関係書のセクションは広い図書館の一角にある「青井パビリオン」にある。一部ずつ申請カードを書いて書庫から出してもらい、閲覧が終わったら一部ずつ返すというシステムで、複数のテキストを比較対照するにはちょっとしんどいシステムである。

中国・朝鮮・日本関係のコレクションを扱う「青井パビリオン」

青井パビリオンの閲覧室

それからの三日間、昼食を図書館内の食堂で取る以外は、青井パビリオンの開室から閉室まで粘り、ひたすら文献の閲覧に挑んだ。あらかじめ目録で目星をつけていたものを最初に見て、それが終わるとコンピューターのキーワード検索や分類カードで当たりをつけたものを出してもらった。時間がないのでできる限り多くの文献を見たいし、一目見て外れだとわかるものも多いのだが、すぐに返すと怪訝な顔をされるので、一応全体を見てノートを取ったりするのがまどろっこしい。結局、残念ながら『初学指南』に関係がありそうな文献は発見できなかった。

とは言え、全く別のことで嬉しい収獲もあった。コレージュ・ド・フランス中国学講座の二代目教授スタニスラス・ジュリアン(Stanislas Julien, 1797-1873)がパリの東洋語学校(Langues O')で教えていた時に作った中国語教材『日常口頭話 Dialogues chinois』(1863)は『満漢字清文啓蒙』(1730)の会話編「兼漢満洲套話」の中国語部分をそのまま引き写したものだが、今回目にした『Dialoghi Cinesi』(1866)というフィレンツェで出た本が、そのイタリア語による注釈編であることがわかった。イタリア語ができるようになったら取り組む価値のある文献だ。

文献調査の方は苦あれば楽ありのとても充実した時間だったが、今回は天気の悪さに参ってしまった。とにかく毎日朝から晩まで、ずっと細かい雨が降り続いているのだ。それに、朝は8時ぐらいにならないと明るくならないし、夕方は4時には暗くなってしまうので、昼が極端に短い。このところ海外出張といえばジョギングが定番で、今回もシューズとウェア持参で行ったのだが、まともに走れたのは一日だけだった。宿舎の部屋にはテレビがないため、図書館から帰っても日本のネットニュースぐらいしか見るものがない。おまけに時差の影響で夜中の変な時間に目が覚めてしまうので、眠るためにスーパーで買った安物のワインをひっかけるという具合で、このままだと確実にアルコール依存になりそうな状態だった。ケンブリッジの気候については『遥かなるケンブリッジ』にもさんざん描写があったのに、すっかり忘れていた。藤原氏は、気候の陰鬱さが世界に冠たる科学大国の源泉ではないかという趣旨のことを書いていたが、全くもってむべなるかなである。

かくして、ほうほうの体で日本に戻ったが、年が明けた2020年からは新型コロナウィルスの世界的流行が始まり、とても海外に行ける状態でなくなったのは周知の通りである。気が滅入って仕方がなかったケンブリッジの陰鬱な天気も、今となってはとても懐かしい。

[2021.9.14 竹越孝]

洋楽と語学

子供の頃、外国語というものを耳にする機会はテレビか映画、あるいは洋楽レコードぐらいしかなかった。私が初めて外国語を外国語として意識して聞いたのは、小学校の3年生か4年生の時に街の映画館で見た『アルプスの若大将』の中のセリフだった。加山雄三と星由里子がスイスで初めて出会うシーンで、互いに日本人だと分からず、英語で会話を始めるというものだ。そのシーンはYouTubeで簡単に見ることができるが、今聞いてもなかなかしっかりとした発音である。

小学生の頃は、外国語はすべて「外国語」であって、英語かフランス語か、あるいはその他の言語かということは意識しなかった。英語を英語として聞くようになったのは、中学に入って英語の勉強を始めてからだ。NHKラジオの『基礎英語』なども聞こうとはしてみたが、何しろ住んでいたのが片田舎で、電波状態が悪く、継続して聞くことはできなかった。それでも「Yes, it is.」の発音が「イエス、イリューズ」としか聞こえなかったのを覚えている。

中学の頃、AMラジオは相変わらず雑音だらけだったが、近隣にFMの中継局ができて、FM放送がクリアに聞こえるようになり、外国語の歌が頻繁に耳に入ってくるようになった。英語ではビートルズ(Beatles)、カーペンターズ(Carpenters)、サイモンとガーファンクル(Simon&Garfunkel)などの歌が英語の発音の手本(というよりサンプル?)になった。ビートルズの「Let it be」はやはり「レルッピー」としか聞こえず、どうやら「t」がラ行に聞こえるのは『基礎英語』だけではないらしいと納得した。一方で、ビートルズの「Yesterday」にしても、高校に入学した年に流行ったカーペンターズの「Yesterday once more」にしても、「イエスタデイ」としか聞こえず、「t」がどういう場合に「ラ行」に聞こえるかに興味を持ったりした。

今は外国語のヒット曲はほとんどが英語で、たまに韓国語が流れるくらいだが、私の中学高校時代にはヨーロッパの曲がちまたに溢れていた。中学に入る頃にヒットしていたのはジリオラ・チンクェッティ(Gigliola Cinquetti)の『雨(La pioggia)』で、そのイタリア語を意味も分からずに口ずさんだものだ。そのサビの部分で「La pioggia」と歌い上げるのだが、私は「ラピオッチャ」と歌っていた。かなり後になって、イタリア語の綴りを見た時に、「チャ」だと思っていたのが「ggia」だと知って驚いたのだが、今聞いてみると、確かに「ラピオッジャ」と聞こえる。今ではイタリア語にどのような音声があり得るかを知っているからだろう。当時の中村少年には「ggia」の部分が濁音には聞こえなかった。それも当然で、日本語には促音(小さい「ツ」)の後には清音しか来ないので、脳の中で「ggia」を清音に変換してしまったのだ。ちょうど、「Let it be」の「be」を清音として「レルッピー」と聞いたのと同じである。

イタリア語の歌といえば、シルヴィ・ヴァルタン(Sylvie Vartan)の『哀しみのシンフォニー(Caro Mozart)』もかなり流行った。これはモーツァルトの「交響曲第40番 第1楽章」にイタリア語の歌詞を付けて歌ったもので、中学の音楽の授業でも先生がレコードをかけてくれた。大学生になってから、横浜の朝日カルチャーセンターまでイタリア語を習いに行ったのも、この曲の歌詞が知りたいからだった。今ではネットで簡単に調べられるのだが。

フランス語の歌もよくラジオから聞こえていた。ヴィッキー・レアンドロス(Vicky Leandros)の『恋はみずいろ(L'amour est bleu)』は私が小学生の時の曲だが、ポール・モーリア楽団のinstrumental盤とともに、中学時代にもよく流れていた。そして『シェリーに口づけ(Tout, tout pour ma chérie)』をはじめ多くのヒット曲を出したミッシェル・ポルナレフ(Michel Polnareff)も強く印象に残っている。イタリア語が底抜けに明るい響きを持っているのに対して、フランス語には一種の“気難しさ”を感じたものだった。それはミッシェル・ポルナレフが与えた印象もあったかも知れないが、日本語やイタリア語にない音声を多く含んでいることも理由だったと思う。有名な鼻母音だけでなく、口蓋垂の「r」があり、さらに円唇の前舌母音が3種類もあったことが、少し取っ付きにくい雰囲気を醸し出していたのだろう。

スペイン語の曲としては、高校に入った年にドラマの主題歌として、グラシエラ・スサーナ(Graciela Susana)がカヴァーした『アドロ(Adoro)』が流行った。日本で活躍した彼女は、この歌をまず日本語で歌いはじめ、途中から原曲通りのスペイン語に切り替えた。彼女の歌唱力もあって、哀切ただよう情熱的なスペイン語の響きに魅了された。その影響で、テレビのスペイン語講座でスペイン語の勉強を始めたほどだ。大学も外国語学部のスペイン語科を受験したが、不合格だった。それでも大学時代、2年間スペイン語の授業を受けた。2年目は受講生が私一人だけになり、ガルシア・マルケスの小説を読んだ。ちょうどその頃、フリオ・イグレシアス(Julio Iglesias)の『ビギン・ザ・ビギン(Begin the Beguine)』や『黒い瞳のナタリー(Nathalie)』が日本でも大ヒットしていた。スペイン語で歌う彼のレコードが全世界で3億枚売れたというのだから、今考えてもすごい。イタリア語とスペイン語はよく似た言語だが、与える印象は全く異なる。イタリア語は軽薄なほど明るく、スペイン語は切なくも厳粛である。イタリア語で女性と語り、スペイン語で神と語ると言われる所以だ。

外国人が日本語で歌うのを聞くのも楽しかった。1960年代に、サルヴァトール・アダモ(Salvatore Adamo)がフランス語で歌う『サン・トワ・マミー(Sans toi ma mie)』『雪が降る(Tombe la Neige)』は世界中でヒットしたが、日本では特に彼自身による日本語版『雪が降る』がヒットした。その日本語はフランス語の癖が少し残っていて、なかなか魅力的だった。特にウ段の母音を明瞭な円唇母音[u]で発音するのが際立った特徴だった。1960年代から1970年代にテレビで活躍したフランソワーズ・モレシャン(Françoise Moréchand)の日本語も全く同じ特徴があって、私はフランス語そのものよりもフランス語訛りの日本語の方が好きになったほどだ。それで(というわけでもないが)大学ではフランス文学を専攻して、毎日フランス語の文章を音読することを楽しみにしていた。フランス語の発音モデルはアダモの『雪が降る(Tombe la Neige)』やエディット・ピアフ(Edith Piaf)の『愛の讃歌(Hymne à l'amour)』だった。

フランス語の[u]にこだわったのは、中学時代以来の宿題(?)とも関連する。当時の中村少年がなぜ「Yes, it is.」を「イエス、イリューズ」と聞き、「Let it be」を「レルッピー」と聞いたのかということである。今思うに、これには二つの要因がある。一つは英語の「it」や「is」の母音が日本語の「イ」よりもかなり舌の位置の低い母音であること。もう一つは、私の「ウ」が完全に非円唇中舌母音であったことである。まず、前者についてだが、当時中学生の私が使っていた英和辞書では「it」と「eat」の発音はそれぞれ[it][i:t]と表記されていた。私はそれを鵜呑みにして長短の違いだと思っていた。しかし、これは日本人による解釈であって、英語ネイティヴの音韻観念から見れば、それらの示差的特徴は舌の位置が低いか高いかにある。今では多くの辞書が[ɪt][it]として区別しているはずである。後者については、日本語の「ウ」の円唇性が地方によって異なることが問題としてある。関西ではフランス語ほどではないが、比較的円唇性が保たれている。関東ではその円唇性がだいぶ緩い。そして、私の故郷である岩手では、さらに緩いのである。半世紀前には、「ち」と「つ」の区別ができない老人が多くいたものだ。そんな地方で英語の「it」「is」を聞くと、その母音が当時の中学生の耳には「イ」よりは「ウ」に近く聞こえたということなのであろう。

今では英語以外の洋楽を聞く機会はほとんどないので、音楽を通じて外国語に接することもあまりない。もっとも、興味さえあれば、ネット上で様々なアクセスが可能なので、洋楽に限らず、YouTubeの動画などで種々の言語に接することはできる。しかし、選択肢が多すぎるというのも、かえって不便なものだ。音楽やドラマを受動的に聞いたり見たりする機会はどんどん減り、よほど自ら能動的に関わらなければ、英語以外の外国語に触れることはないのが実情であろう。自らの中学高校時代を振り返る時、選択肢が少なかったが故に、かえって多くの言語に接することができたのは幸せであったと思うのだ。

[2021.5.28 中村雅之]

「墓と本」

このところ、在華宣教師ポワロ(Louis Antoine de Poirot,1735-1813)の手になる満漢合璧版『古新聖経』に関する研究書を作ることに注力している。原本はサンクトペテルブルクのロシア科学アカデミー東方文献研究所蔵の鈔本、内田慶市先生(関西大学)の研究グループが発見してきたもので、先ごろ影印も出た(内田慶市・李奭學編『古新聖經殘稿外二種:北堂本與滿漢合璧本』,関西大学出版部,2019年)。数人の院生とともに、2年ほど読書会の形で読み進めてきて、このたびその校注・索引と関連の論考を一書にまとめて出版しようという計画である。

1770年に来華した最後期のイエズス会士であるポワロは、宮廷画家として清朝廷の信任を得る一方で、新旧約聖書の単独全訳という大事業に挑んだ人物である。北京では蛍池口の北堂教会に起居し、標準ラテン語版(ウルガタ)の新旧約聖書をすべて満洲語に訳したほか、中国語では全体の三分の二に及ぶ量を訳した。『古新聖経』と称されるこの書は、世界で最初の満洲語訳であり、最初の白話体中国語訳と言える。彼は1803年にバチカンの教皇庁に訳書の刊行を願い出たが、すでに聖書をいかなる言語にも翻訳することを禁じていた教皇庁は、出版の不許可を言い渡し、彼は失意のうちに生涯を閉じる。出版されることのなかったこの書は、長らく「幻の聖書」と言われてきた。

今回サンクトペテルブルクで発見されたのは満漢対訳の合璧版だが、『古新聖経』には単独の満洲語版や中国語版の鈔本も現存する。満洲語版は東洋文庫やイギリスの聖書協会(Bible Society,英国外国聖書協会 The British and Foreign Bible Society を前身とする)等にあり、東洋文庫本は今回満漢合璧版と校合している。その解説を書くために、東洋文庫本について記した松村潤「満洲語訳の聖書について」(『東洋文庫書報』第7号,1976年)を読んでいたら、聖書協会本に触れた部分で、Swanという人物がサンクトペテルブルクで鈔写したという記述が目に入り、はたと考え込んだ。この名前はどこかで見た覚えがある。

スワン、スワン…としばらく考えたり調べたりした後に、売り払わずにまだ自宅に残っていた、クリーム色の背表紙を持つ文庫本に行き着いた。衛藤利夫(1883-1953)の『韃靼』(中公文庫,1992年)、もとは1938年に刊行された本である。衛藤は旧満州国にあって奉天図書館の館長を務めた伝説の図書館人。その巻頭にあった「墓と本」という随筆を学生時代に読んでいたのだ。

奉天から大連に向かう夜行列車の中で、大藪と名乗る紳士と知り合った衛藤は、簡単な挨拶を交わした後に、ふとあることを思い出して、だしぬけに次のような会話を始める。

「貴下は蒙古語のバイブルの訳書を御覧になったことはありませんか?」

「蒙古語のバイブル? エゝ一冊持っております」

「旧約ですか、新約ですか?」

「新約です」

「誰か、訳者を御記憶はありませんか?」

「サア、久しく見ないものですからハッキリしませんが、たしかスワンと云ったように憶えております」

「ナニ、Swanですって!?」と恐らく自分は絶叫したかも知れない。少くとも対手方は、自分の突拍子もない語調にビックリされたらしかった。同じ車室に居合わして、まだ寝つかない二、三人が顔を上げてこちらを見たような視線を自分は頬に感じて、われながらハッとした。

「や、ドウも」とテレ隠しに笑いながら、「実はそのSwanをこの二年来、親の仇でも探すように探していたものですから。…」(pp.16-17)

独特の諧謔味ある戦前の文体と、「親の仇でも探すように」という表現が強く印象に残ったことを思い出す。この文章は、19世紀初頭、ロシア統治下にあるブリヤートにやって来た二人のイギリス人宣教師、スワン(William Swan,1791-1866)とスタリーブラス(Edward Stallybrass,1794-1884)をめぐるものである。彼らは1817年、張家口、キャフタを経由してシベリアに入ると、セレギンスクという町から奥地のオナーゲン・ドーメに至り、以来25年その地で宣教活動を行うとともに、新旧約聖書のモンゴル語訳に励んだ。1840年に旧約聖書のモンゴル語訳をセレギンスクで出版した後、ロシアの官憲によって退去させられると、新約の方はロンドンで出版した。その間、スタリーブラスは二人の妻と子供を病気で失い、その墓が今もセレギンスクにほど近いセレンガ河の堤上にあるという。

ポワロが暮らした北堂教会の蔵書は、その後ロシア正教会に接収されたというから、彼の生前刊行されることのなかった『古新聖経』もその中に入っていたことは疑いない。松村氏の論文を突き合わせると、スワンはブリヤートに向かう途中、あるいはその帰路に、サンクトペテルブルクに立ち寄ってポワロの満洲語訳聖書を目にして鈔写し、イギリスに送っていたことになる。

スワンとスタリーブラスによるモンゴル語訳聖書は、夜行列車での会話が縁で、大藪氏から奉天図書館に寄贈されることになった。衛藤はこの文章を次のように結んでいる。

当年の露都セント・ペテルブルグから渡り渡って、今ここ奉天に来るまでに、何人の手沢を留めたか、背革は少し磨れて、中古のいい本にのみ見られる蒼勁の色を湛えている。自分は、永久にこの図書館に置くことを許されたその本を、飽かず愛撫しては、ヤハリ今も涯てしなき白雪に掩われているであろうところの、セレンガ河畔と、そのまた奥にある墓のことを思うのである。

「墓と本!」

左様云って見ては、云おうようなき人生の哀歌を、曠野の果てに聴くような思いをする。(pp.42-43)

この部分を読んだ時は胸が熱くなる思いで、強烈にロマンをかき立てられたことをよく覚えている。当時僕は駒込の東洋文庫でアルバイトをしており、図書館人という将来の選択肢も割と現実味のある頃だった。何せ、大学に就職が決まったと早稲田の古屋昭弘先生に報告した時に、てっきり東洋文庫に就職するものだと思っていたと言われたぐらいである。

その後、東西交渉や宣教師関連の資料とはあまり縁のない勉強を続けてきたのだが、今回全くの偶然から点と点が繋がり、こうした世界が自分の興味の範疇に入ってきたのは、正直言ってとても嬉しい。そしてまた、おそらく30年ぶりに、この本を読んだ時の自分の感情とも向き合うことになった。幸い、その時に感じた書物をめぐるロマンは、自分の中で全く衰えていない。自分はやっぱり、言語学者であるよりも文献学者でありたいなあ。まあ実態は中国語教師だから、どっちでも呼ばれないだろうけれど。

[2021.3.23 竹越孝]

字源研究

漢和字典を開くと、[字解]などと称して、それぞれの漢字について、字形の構造や成り立ちについての説明がある。しかし、字典ごとに説明はバラバラであり、どれが正しいか全く分からない。困るのは、どの字典も自説のみを述べ、読者に判断材料を与えないことである。

近年、落合淳思氏が積極的に字源研究の成果を一般向けに発表しており、この分野に興味を持つ者としてありがたくも喜ばしい。具体的には『漢字の成り立ち』(筑摩書房、2014)、『漢字の構造』(中公選書、2020)、『漢字の字形』(中公新書、2019)であるが、特に前二者はこれまでの主な解釈を示しながら自説を展開しているので、読み手が是非を判断しやすい。

落合氏の方法の特徴は、甲骨文字や金文の古い字形を丹念に集め、さらにその用例を精査して、基本的な字形と字義の最も古い形をとらえようとしていることである。本来これは基本的な作業のはずであるが、実はこれまでの研究には、『説文解字』の説明を鵜呑みにしたり、後期の字形や字義を用いて自説を都合よく組み立てることが非常に多かった。

「求」の字源について、過去のほぼ全ての研究者が毛皮の象形と見なしているが、それは『説文解字』の誤読によるものと落合氏は言う(『漢字の成り立ち』p.223)。『説文解字』の「裘」の項に「皮衣也、从衣求聲…」とあり、続けて「求」のみの字形を挙げて「古文省衣」として、秦代以前の字形では衣を省いた「求」のみで「皮衣」を表すという。この説明によって、多くの研究者は「求」を「かわごろも」の象形と誤解したのだが、落合氏の指摘のように、『説文解字』ではそのようなことは述べていない。単に古文の字形が声符の「求」のみを表記した、いわゆる仮借だと言っているだけである。つまり、「求」の字形と「かわごろも」とは何の関係もない。実際、甲骨文字では「かわごろも」の意味で「求」は用いられず、「衣」に短い線を数本加えた形で見えるという。西周の時代になってやっと「求」を声符とする字形が出て来る。

これはかなりの驚きであった。私自身も、「求」が「皮衣」の象形だという説は知っていたし、『説文解字』も見たはずだが、疑ったことはなかった。よく見てみると、「求」の字形は確かに「かわごろも」には全く似ていない。落合氏によれば、「求」の古い字形は祭祀に用いる植物の象形であるという。「奏」の甲骨文字が“求”を両手でささげる形であることなどを根拠としている。

字源研究にはそれぞれの研究者のアプローチの方法(つまり“癖”)がある。加藤常賢や藤堂明保は字音を中心に据え、白川静は主に字形を扱ったが、落合氏の評価が実に的確で面白い。いわく、「字音を重視した研究者のうち、加藤常賢は、象形文字や会意文字であっても形声文字として解釈する特徴があった。また、藤堂明保はかつての右文説に近く、形声文字の声符にも意味を認める傾向が強い。これに対し、白川は形声文字であることを否定し、会意文字として解釈することが多かった。大雑把に言って、加藤が「形声説」、藤堂が「亦声説」、そして白川が「会意説」ということになるだろう。」(『漢字の成り立ち』p.189)

言い得て妙である。いわゆる声符には、もともと象形文字や指事文字だったものに後から意符が加えられて声符になったものや、純粋に発音のみを表したものがあるが、それらの見極めにはなかなか微妙なものがあり、そこにそれぞれの癖が露出する。予想通り加藤や藤堂に対しては容赦ない批判が展開されているが、意外だったのは白川に対してもバッサリと切り捨てている部分があり、冷静な検討を加えていることである。本の奥付で落合氏の経歴を見ると、立命館大学の出身で現在は「立命館白川静記念東洋文字文化研究所客員研究員」という肩書なので、てっきり白川学説の継承者かと思っていたが、そういう訳でもないらしい。その白川評は、「特に大きな問題は、呪術儀礼を重視しすぎたことである。白川は字形からの字源分析法を確立した人物といっても過言ではないが、その白川自身が、字形からの分析よりも、呪術儀礼としての解釈を重視して字源研究を行ってしまったのである。」(『漢字の成り立ち』p.150)というものだ。

甲骨文の豊富な用例に基づいた上で、字形と字義を検討した落合氏の字源分析は信頼できるが、字音に関する部分には危うい記述も多い。例えば、もともと「鼻」の象形であった「自」について、『漢字の字形』では次のように述べる。

「しかし、これらの字形は本来の「はな」の意味ではなく、当て字で起点を表す文字として使われた(「〜より」の意)。」(p.136)

「現在の音読みでも、「自」と「鼻」は子音が異なっているが、この変化が早くに発生し、その違いを表記するため、「はな」の意味には発音記号として「@」を追加したという経緯が想定される。」(p.137)*「@」は「田+丌」

この表現から察するに、落合氏は《はな》という語の発音を借りて、《〜より》という語に当てたと考えているらしい。しかし、日本語の音読みで「ビ」と「ジ」であるように、この二者は全く異なる発音であり、それは中古音でも上古音でも同様である。上古以前に遡れば仮借できるほど近い発音だったと考えるのは、少々無理がある。事実はおそらく次のようなことではなかろうか。《はな》の象形である「自」の字形が《はな》を意味する語(「ビ」に相当する)のほかに《みずから》を意味する語(「ジ」に相当する)をも表した。多くの研究者が言うように、殷代には日本と同じように鼻を指して自分を意味したためであろう。そして、その「ジ」に相当する音が《〜より》と同音だったために、仮借して「自」を《〜より》の語に用いた。つまり《はな》と《〜より》には直接の関係はない。《はな》と《みずから》が字形によってつながり、《みずから》と 《〜より》が字音によってつながっているのである。

字音にのみ注目して、字形や字義を疎かにするのは愚かなやり方だが、字音を軽んじれば、やはり正確な字源研究はできない。漢字の研究はなかなか難しい。

[2021.2.26 中村雅之]

生殺与奪

「生殺与奪」の読みが話題になっているようだ。え?「セイサツヨダツ」だったの?「セイサイヨダツ」じゃないの?という訳だ。このテーマは数年前から何度かネット上で盛り上がったたことがある。そして今月になって再燃した。きっかけは『鬼滅の刃』(きめつのやいば)だ。2016年から連載が始まったこの漫画は大人気を博し、2019年のTVアニメ放送は、子供のみならず青少年、主婦、OL、オジサンに至るまで、一大ブームを巻き起こした。そして今月公開された『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』はわずか10日目にして史上最速で興行収入100億円を突破した。

この『鬼滅の刃』第1話に「生殺与奪の権を他人に握らせるな」というセリフがあり、そこには「せいさつよだつ」とルビが振られている。子供が「せいさつよだつ」ってどういう意味?と尋ねると、親や先生は「それはな、セイサツではなくて、セイサイヨダツと読むのだ」と得意げに言うのだが、子供に辞書を引かせると「セイサイヨダツ」という項目はなく、「セイサツ〜」しかない。最初、親の方は、最近は正しい読みを忘れて間違った読みが通用しているのか、と嘆くのだが、実はどんなに古い国語辞典を引いても「セイサツヨダツ」しかないのを知り、途方に暮れる。

昭和時代に高校を卒業した世代なら、「セイサイヨダツ」と読むことが当たり前で、その読みを疑ったことがないのではないか。たまに「セイサツ〜」と読む生徒がいると、先生が「セイサイ〜」と読むのだと教え諭す風景は全国で見られたはずだ。それなのに、その読みが辞書にないと知って、狐につままれたような気になるのだ。ネットには時々こんな書き込みがある。−−「殺」を「サイ」と読むのは「そぐ、へらす」の意味の時だ。「相殺(ソウサイ)」「減殺(ゲンサイ)」のように。「ころす」の時は「サツ」と読むべきなので、「生殺与奪」の場合は「セイサツ」が正しい、と。しかしながら、昭和世代は釈然としない。それなら、なぜ我々はわざわざ「セイサイヨダツ」という普通でない読みを覚えさせられたのか?

ありうる答えは、おそらく日本ではかなり昔から「生殺」を「セイサイ」と読み習わしていたのだが、近代になって辞書編纂の際に理屈として正しい読みを導き出した結果、「ころす」の時は「サツ」という解釈を取るようになったのではないか。それではなぜ口伝では「セイサイ」だったのかというと、「殺」には「ころす」の意味の時に「サツ」と「サイ」の両方の読みがあるからである。上に紹介したように、「ころす」は「サツ」で、「そぐ、へらす」は「サイ」と思い込んでいる人も多いが、実際には「サイ」には「そぐ」と「ころす」の両方の意味がある。

中国語音韻史の中心的な資料である『広韻』(正式には『大宋重修広韻』、1008年刊行)では、去声怪韻と入声黠韻に「殺」が見える。去声の方は「鎩(所拜切)」の小韻にあるので、日本語の「サイ」に相当する。入声の方は「所八切」で「サツ」に相当する。そして去声怪韻の「殺」を見ると、その注釈には「殺害又疾也、猛也、亦降殺周禮注云殺衰小之也。又所八切」とある。つまり、「サイ」と読む場合でも、真っ先に挙げられている意味は「殺害」であり「ころす」に他ならない。「そぐ」に相当する意味は最後の方に『周礼』の注を引用して述べられている。入声の方は「殺命。説文戮也。所八切」とあり、これも「ころす」である。要するに、「生殺与奪」を「セイサイヨダツ」と読むことには相応の理由があり、決して誤りではない。だからこそ、永い間の口伝によってその読みが続いてきたのであろう。

「サイ」と読む「殺」は、伝統的には「shài」という発音だが、今の普通話では採用されず、「shā」に統一されている。「殺」のように去声と入声の二つの発音を持つ字はいくつかある。「切(サイ、セツ)」「出(スイ、シュツ)」など、いずれも入声の読みが有力で、去声の方は限られる。念のために去声に読む例を挙げると、「一切(イッサイ)」「出師表(スイシのヒョウ)」など。「切」の去声は「すべて」の意、入声は「きる」の意で棲み分けがあるが、「出」は「スイ」でも「シュツ」でも意味は変わらない。「出師(スイシ)」は「出陣(シュツジン)」と同義である。時代が下れば、「スイ」の読みは退けられて、「シュツ」に統一されるかも知れない。その時は「出師(スイシ)」や「出納(スイトウ)」も「シュッシ」「シュットウ(シュツノウ)」になるのだろう。

言葉は時代とともに変わるものであるから、「生殺与奪」が「セイサイ」から「セイサツ」に変わろうとも本来目くじらを立てる必要はない。ないが、やはり気に入らない。語呂が悪いのだ。「セイサツヨダツ」は「ツ」が多くて言いにくい。まあ、これも慣れなのだろうが。『鬼滅の刃』は大正時代の話である。おそらく、その頃には「セイサイヨダツ」と読む人が多くいたのではないかと想像する。それならば、時代の雰囲気を出すためにも「セイサイ」でよいのでは?とウジウジとこだわってしまうのだ。「早急(サッキュウ)」も最近は「ソウキュウ」と読まれるようになった。「早」に入声の読みはないから。「早速(サッソク)」もそのうち「ソウソク」になるのだろうか。その時にも、それは語呂が悪い、と言い続ける年寄りになりそうだ。

[2020.10.31 中村雅之]

韓国語なまりの英語

今年の4月・5月はご多聞に漏れず疫病蔓延に伴う自宅待機が続いたので、朝ゆっくりテレビを見る機会が増えた。その中でたまたま見た「虹プロジェクト」がなかなか面白かった。これは韓国の大手芸能事務所「JYPエンターテイメント」と日本の「ソニーミュージック」が共同で行ったガールズグループ結成のための人材発掘プロジェクトで、約1年間にわたって選考がおこなわれた。なにしろK-POPは今や世界を席巻している。男性グループ「BTS(防弾少年団)」はアメリカのヒットチャートで何度も1位を獲得しているし、女性グループである「TWICE(トワイス)」も日本を含む世界各地でコンサート開いている。他にも多くのグループが世界中にファンを持ち、最近ではHKT48にいた宮脇咲良や矢吹奈子が所属する「IZ*ONE(アイズワン)」も大人気だ。

「虹プロジェクト」には最初1万人ほどの応募者があったらしいが、一次審査から三次審査までを経て合格した26人が東京で4泊5日の合宿トレーニングをおこない、さらにそこで選抜された13人が6か月にわたって韓国で訓練を受けた。ダンスや韓国語の授業を受けながら、毎月のようにプロデューサーであるJ. Y. Parkことパク・ジニョン氏の前で発表会(showcaseというらしい)をおこなった。初めは1人で、次には3人から4人のグループ、最後は6人のグループになって課題曲に挑んだ。最終的に9人のメンバーが選抜され、12月2日に「STEP AND A STEP」という曲でデビューすることが決定している。これに先立って結成直後の6月30日に発表したプレデビュー曲「Make You Happy」は、わずか数日で再生数1千万回を超え、累計ではすでに1億回を超えるという快挙を達成している。

私が注目するきっかけは、彼女たちの韓国語との格闘であった。東京合宿での最後のショーケース(“発表会”ですね)で、数名ずつに分けられた中のあるグループがそれまで聞いたことのない曲をやることになった。課題曲を知らされてからJ. Y. Parkの前で披露するまでに、わずか48時間で韓国語の歌とダンスの振り付けを覚えなくてはならない。かなりのムチャ振りだが、それにどう対応するかも審査項目だったのだろう。15〜18歳の少女たちが必死で韓国語を覚える姿には心を打つものがあった。小さなミスはあったものの、そこそこの発音で歌い切ったのは、若さ故の対応能力と彼女たちの必死の努力であろう。

ショーケースの課題曲になったのはK-POPのヒット曲ばかりで、取り分け事務所の先輩である「TWICE(トワイス)」の曲が多かった。私が特に興味を持ったのは、韓国合宿のMission 3で「IRIS(アイリス)」というグループ名でマヤ、ミイヒ、ユナ、アカリの4人が披露した「Feel Special」であった。これはTWICEの去年のヒット曲で、サビの部分に「You make me feel special」という歌詞がある。ミイヒが歌ったそのサビの「make me」の部分に私は少し違和感を持った。「make[meik]」の[k]が全く聞こえなかったからである。まあ、15歳のミイヒだから、英語の発音をそんなに気にしなくてもいいかと思いながらも、せっかくの機会なので、TWICEの原曲を聞いてみた。驚いた。そこでは「make me」が[meiŋ mi]と発音されていた。[m]の前の[k]が[ŋ]で発音されているのだが、鼻音の前の破裂音が鼻音に同化するのは韓国語なまりである。

2016年まで国連事務総長だった潘基文(パン・ギムン)氏が何かのインタビューで「私のニックネームは……」と英語で言ったことがあった。その時の彼の発音が[mai niŋneim]であった。その映像をテレビで見ながら、おお韓国なまり、と思ったものだった。かなり英語が達者だった潘氏だが、この訛りは抜けなかった。それほど、韓国人にとって鼻音の前の破裂音はやっかいな発音なのである。日本語で似たような例を探すとすれば、促音の後の濁音だろうか。「ベッド」「バッグ」のように小さい「ツ」の後に濁音が来ると、10人中9人はおそらく「ベット」「バック」と発音する。日本語では促音の後は清音と決まっているからである。韓国語では、鼻音の直前で破裂音の鼻音化はオートマチックに起こる。それが英語を話す時でも自然に適用されるのであろう。

TWICEの原曲で「make me」を[meiŋ mi]と発音していたと上に述べたが、実はこのサビを最初に歌うのは日本人メンバーであるSana(サナ)なのだ。その後にJihyo(ジヒョ)も同じ個所を歌うが、当然[meiŋ mi]と歌う。Sanaはコンサートや歌番組で歌う時には[meiŋ mi]と歌うこともあれば[meik mi]の時もある。Sanaはどうして[meiŋ mi]と発音するのか。これには二つの解釈があり得る。一つはこの曲を作ったJ. Y. Parkのデモ録音の発音を真似した。もう一つは韓国語に熟練した結果、韓国人と同じ癖が出た。私はその両方かもという気もしている。何しろSanaの韓国語はネイティヴ並みである。韓国人が聞いてもすぐには日本人だとバレないレベルだ。IZ*ONE(アイズワン)のメンバーとして2年前に韓国に渡った矢吹奈子もかなり流暢な韓国語を話すが、Sanaのレベルには程遠い。

ところで、「虹プロジェクト」で生まれた新しいグループの名前は「NiziU」である。「ニジュー」と読む。この名前はJ. Y. Parkによれば、「need you」に掛けたものらしいが、果たしてこの説明に納得した人はどれほどいただろうか。「need you」は日本語式には「ニージュー」であって、「ニジュー」ではない。「ニジュー」と聞いて、「need you」を連想する日本人は皆無だろう。しかし、母音の長短の対立を持たない韓国語の話者にとっては、「ニージュー」も「ニジュー」も区別がないのである。

私は韓国の歴史や文化にさほど興味はないし、ましてやK-POPには露ほどの関心もなかった。しかし、K-POPの世界に進出するために韓国に渡って、あっという間に韓国語を習得してゆく若い歌手たちを見るのはこの上なく楽しい。

[2020.10.17 中村雅之]

舞台で聞いた中国語28……依拉克特瑞!(エレクトラ!)

一昨年の春の北京にてたまたま悲劇の公演に行き当たった。古代ギリシア悲劇を基にして書かれた『晩餐』である。ギリシアの作家、ヤコボス・カンバネリス(1912-2011)の戯曲が原作である(羅錦鱗演出、北京人民芸術劇院実験劇場)。

おお、出た、王道ギリシア悲劇! などと感心している場合ではなく、基になっているという「アガメムノン」などのギリシア神話を少しでもおさらいしてから観劇に臨むべきだったが、時間と労力の関係で一切省いてひとまず劇場へ。以前の稿で、中国語発音のロシア人の名前が難解だと書いたことがあるが、ロシア人以外も同じだった、とその日にはたと気付がつく。しかも、ギリシア人の名前は日本語で聞いても煩雑で、「〜ステス」くらいしか私の耳には残らない。何やら高校の世界史の授業が思い出されるばかりで、日本語にしたところで結局心許ない。知識も中国語力も乏しい私が劇場の客席に座ったら最後、頼りにできるのは(心理的に)、日本から携えてきたビクセンの双眼鏡だけである。

北京人民芸術劇院実験劇場の入口(劇場は4階)

物語は血で血を洗う悲劇で、最後、一人を残して皆死んでしまう。「晩餐」は、毒を盛る本人も含めた全員の死を仕掛ける最後の晩餐である。なぜ殺し合うかというのは複雑だが、一つは復讐、もう一つは贖罪だ。あらすじを言うと、夫に自分たちの娘の一人を神への生贄にされた恨みから、妻が恋人を作り共謀して夫と夫の愛人もろとも殺す。妻は恋人と再婚する。夫婦の息子ともう一人の娘がそれにふつふつと怒りをたぎらせ、母親と継父を殺して実父の仇討ちを果たす。子供たちは母殺しの罪の決着を自害してつける。古代ギリシアの話として聞くと、ふーん、と思ってしまうが、現代でも、しかもご近所あたりでも起こり得そうだと考え出すと結構恐怖する。

実際には物語では子供たちだけが生きていて、すでに死んでいる親たちが亡霊となって行き来する。親殺しの罪悪感で半狂乱になった子供たちが亡霊の声を聞きつけたり、亡霊たちが自分たちの言い分を(一方的に)語りかけたりすることで、殺し合ったいきさつがわかってくる。もちろん私は人一倍亡霊の判別に忙しい。観客だけに見える人物、という演出は難易度が高くて困るのだが、とりあえず近い距離ながらもせっせと双眼鏡を覗いてみるのだった。

硬派な悲劇もたまには観ようかという試みは成功だった、と述べたのには、もう一つ、「老演員」が出演していたことがある。北京人民芸術劇院の小劇場は比較的若手の出演者が多いようだが、『晩餐』では小劇場であまり見かけないベテラン俳優も出ていた。その一人、継父アイギストス役の叢林はどんなに控えめに言っても最高だった。その張りのある伸びやかな美声は若手と比べて質、力量が断然違い、そのため明らかに俳優自身の存在感も違う。舞台と距離の近い小劇場の観客席で接すると、なおのことプロの凄さが迫る。傍で演じている若手俳優の声があまりにか細く聞こえ、「ご飯食べてますか」と聞きたくなるほどだった。まだまだ目の肥えていない私の感想とはいえ、「いやー、びっくりした」としか言いようがない。

もう一つ印象的だったのは、ときおりじっくり流れる乾いた笛と打楽器の音楽。物語の舞台はギリシアだが、とても東洋的で、中央アジアの草原や閑散とした寺院、あるいは日本の寂れた草庵といった風景を彷彿とさせるようだった。今思い返すと、最後に訪れる全員の死と、彼らの死もまた時とともに過ぎ去ってゆくのだという無常さを感じさせるようでもあった。

カーテンコール

[2020.9.5 榊原真理子]

舞台で聞いた中国語27……你自己不想好起来嗎?(自分でよくなりたいと思わないのかい)

一昨年、北京、蓬蒿劇場を訪れた。この劇場は入口が表通りに面していないため、いつも入口を見過ごしてしまう。何度か行ったことがあるにもかかわらず、この日はそもそもの裏路地(胡同)から間違ってしまい、見当違いの通りを右往左往してから、3回も地区守衛の男性に道を聞いてようやく汗をかきかきたどり着いた。

それにしても、毎日この地区の守衛に当たっている人たちが、1、2本路地を隔てただけのこの劇場の存在を知らないのには少々参った(すぐ傍の南羅鼓巷という小さな通りが商業街になって賑わい出してから、こうしたガードマンが立つようになった。主には車輌進入を規制しているようだ)。劇場のオープンは10年ほど前(2008)であるし、場所も有名な演劇大学(中央戯劇学院)のお隣だから知られていそうなものだが、小さすぎて全然目に入らないらしい(私の方も最初から大学の場所を尋ねればよかったのだが)。確かに、劇場といっても家屋の建物だ。観客席は100席に満たない、大きめの部屋といった空間の小劇場である。

汗を拭きつつ、気を取り直して臨んだ上演は『アンナの心理相談』《安娜的心理咨詢》(劉紅卿脚本、趙瑞寧演出)。第9回南羅鼓巷演劇祭の演目とのこと(演劇祭は文化振興の一環で、いろいろな脚本、演出家を推奨して上演を行う主旨のようだ)。寂しく孤独に心理相談を長年やってきた男が、ある日相談にやって来た女性患者・アンナの心を開かせて巧みに誘導し、心理相談室を引き継がせ、自分は自由になるという物語である。

なるほど。若き悩めるアンナがどう問題を口に出し、解決の道を見つけるのか、という話のように見えて、実はカウンセラーの男の方が心理相談室に縛られ孤独に悩んでいたという話だった。この心理相談室はこうして交代できる者が見つかるまで離れることができないらしい。後半からの主客転倒と、なんとなく背筋がぞくっとする感じが、星新一のショートショートに似た雰囲気である。

最初、自分をさらけ出すことに抵抗のあるアンナは、話し渋り、男とまっすぐ向かい合えない。話しているうちに眠り込んでしまったりする。しかし、男は「你自己不想好起来嗎?」と押しの強い口調でアンナに迫りながら、徐々に話を引き出してゆく。アンナの身の上話が少し調子づいてくると、男はスポットライトの照明器具を抱えひたすらアンナを照らし続ける。アンナの影が背後の壁に大きく映り、アンナの存在がどんどんくっきりと、大きく変わってゆく。男がアンナの話をうまく引き出している様子がよく演出されていた。そしてこの誘導は、カウンセリングではなく、相談室交代への誘導だった。

最後、話し終えたアンナは何かに憑かれたように、この孤独で寂しい仕事はしたくないのでしょ、私が代わってあげる、と言って眠りに落ちる。目を覚ましたアンナは表情が一変して冷たい顔になり、客席をまじまじと見つめ、自分がかつて当てられたスポットライトを取り上げ、観客席を満遍なく照らした。

まともに当てられると、ライトの強烈なこと。まぶしいのを通り越して、何も見えない。ある楽器奏者が、舞台でライトを浴びるのはまるで焼肉だ(そのくらい熱い)、と言っていたのを思い出す。「こ、これは確かに焼肉だ……」と思いつつ、光の中に露わにされると思わず何か自分のことを話し出しそうな心境にもなってくる。少々不思議な体験だった。

とはいえ、全体の感想としては、やはり俳優の技量がもう少しあるとよいのに、と感じた。私でもわかる台詞の言い間違い(言い直し)が3、4回、声量の不十分さなどが少々難だった。それから終演後、観客が席を立って帰り始めるやすぐに舞台上で始まる、出演者とその身内の記念撮影もちょっと。まあいいけどね、と横目で見つつ、混雑の中、ロビー兼カフェで行われ始めた脚本家、出演者たちとの交流会もちら見だけして失敬した。

勇気を奮って、脚本家の人に星新一を読んだのか尋ねてみればよかったかな、と思ったのはすでに劇場を出てだいぶ後のこと。その前に、星新一はどの程度中国語の翻訳が出ているのだろうか。ウムム。観劇後の帰り道はいつも反省会である。

開演前の舞台

終演後の交流会

文字は悲しい

最近、阿辻哲次『日本人のための漢字入門』(講談社現代新書、2020年2月20日発行)を読んだ。いろいろな話題が詰め込まれていて楽しく読めたのだが、「言語学のなかの文字学」という一節の中の次の記述にはがっかりした。

「よく知られているように、ラテン文字もそのルーツであるフェニキア文字の段階では表意文字だったが、しかし早い時期に他の言語の表記に使われるようになって、表音文字としての道を歩みはじめた。」(127頁)

フェニキア文字はそれこそ“よく知られているように”表音文字であり、表意文字というのは誤りである。あまりにも初歩的な誤りなので、単純なミスプリかとも思ったのだが、文脈から見てそうではない。理由は分からないが、本当にそう思い込んでいるらしい。実は上に引用した文を含む一節はもと『月刊しにか』1998年5月号(大修館書店)に掲載された文章である。今回の再録に際しても訂正を要しないと判断されたのであろう。著者の阿辻氏は言わずと知れた漢字学の第一人者である。そんな学者にしても、漢字以外の文字に対してはかくもぞんざいなのかと、がっかりした次第である。

フェニキア文字がギリシア文字の元になったという話は高校の教科書にも載っていたと思うが、一般にはそれほど知られていないのであろうか。子音字のみで母音を表記しないフェニキア文字がギリシアに伝わって、ギリシア人はギリシア語の表記のために母音字を考案したのだという話を聞いてワクワクした思い出があるが、多くの人はギリシア文字にもフェニキア文字にも関心はないのかも知れない。かくも冷淡な扱いを受ける文字は悲しい。

商業の民であるフェニキア人は地中海の各地に植民地を作った。再三にわたるローマとの戦争で有名なカルタゴ(シチリア島の対岸、現チュニジア共和国)もその一つである。フェニキア人をラテン語ではポエニ(Poeni)と呼んだため、ローマとカルタゴの戦争をポエニ戦争という。歴史に「if」はないが、もしもカルタゴが勝利していたら、現在のヨーロッパではフェニキア語が広く話されていたかも知れない。

フェニキア文字のルーツがエジプトのヒエログリフ(聖刻文字)であるという説を唱えたのは名著『エジプト語文法(Egyptian Grammar)』(1927)を著したアラン・ガーディナーであった。エジプトとアラビア半島の間にあるシナイ半島で発見された碑文がヒエログリフとフェニキア文字をつなぐ文字資料と考えられた。フェニキア文字などセムのアルファベットの一番目の文字の名称「アレフ」(いまヘブライ語の読みによる)は「牡牛」を意味するが、原シナイ文字ではまさに牡牛の頭の形をした文字が「アレフ」の音価(声門閉鎖音)を表していたからである。ギリシア語には声門閉鎖音は必要なかったため、フェニキア文字の「アレフ」がギリシア語に取り入れる際には、母音の「Α」に転用されることになった。「アルパ(アルファ)」という名称はフェニキア語のギリシア語なまりということになる。

シナイ半島の碑文の文字(原シナイ文字)がアルファベットの起源であるというガーディナーの説はその後多くの議論を巻き起こした。一時は否定的な見解が優勢だったが、最近では有力な説として認める方向に傾きつつあるようだ。昨年のNHK高校講座の「世界史」で古代メソポタミアをテーマにした回では、アルファベットの起源はヒエログリフであるという説明が堂々となされていた。古代ローマ史の研究者である本村凌二氏も解説に加わっていたから、おそらく氏の意向が反映されたものであろう。阿辻氏がフェニキア文字を表意文字と思い込んだのは、その源がヒエログリフにあるという説を聞きかじって、消化せずに吸収した故であろうか。

ハングルはパスパ文字から作られたとか、ウイグル文字は初め横書きだったというのは、眉唾ではあるが検証する価値はある。しかしフェニキア文字が表意文字だというのは冗談としても全く笑えない。仮にも文字を専門としてきた人が軽々しくそんなデタラメを言うのは、漢字以外の文字はまともに研究する価値がないと思っているからだろう。見下された文字は悲しい。

[2020.4.10 中村雅之]

舞台で聞いた中国語26……竇娥冤(竇娥のぬれぎぬ)

一昨年の新春、北京にて『関漢卿』を観た(田漢作、唐鎏演出、北京人民芸術劇院首都劇場)。今季、女性演出家によって新解釈されたとのことだが、長年再演されているレパートリーということであまり目新しく映らなかったのか、私が足を運んだ日は空席が目立っていた。主役のキャスト二人、王斑と于明加という実力派がそろっているだけに残念である。それぞれ関漢卿(かんかんけい。元代の雑劇作家)役と、彼を慕う友で雑劇女優の朱簾秀役である。はじめ、言葉遣いが難しそうな歴史劇だし、大劇場だし……と少しためらいがあったが、于明加目当てでチケットを買ってみたら、予想よりも素晴らしい舞台でほくほくとした。

関漢卿役・王斑(首都劇場ロビーのパネル)

于明加はテレビのドラマやコントでよく見かける女優だ。ふだん存在感ある役柄を演じていて(あるいは彼女が演じるから存在感が出るのか)、興味をひかれていたが、舞台映えという点ではどうだろう、と実は少々疑問視していた。というのも、中国の女優(とくに若い人)はバービー人形のような華奢な体型、高い声の人が多く、于明加も例外ではないからである。

朱簾秀役・于明加(写真出所:北京人民芸術劇院公式ウェブサイト)

「テレビよりも見劣りしてがっかりするかもしれないな、でもやっぱり実物も見てみたい、うーん」と半分ミーハーな気分で劇場に行くと、いざ舞台に現れた于明加は、立ち居振る舞いは美しく、話す声は抑えたトーンで遠くまでもよく通り、劇中で歌う雑劇の歌声も素晴らしかった。登場していくらも経たないうちにその実力に圧倒され、「疑ってどうもごめんなさい」と心中素直に謝った。

関漢卿はよく知られるとおり、中国文学史に名を残している作家である。医者をしながら雑劇を書いたらしい。その生涯についてほとんど史料がなく、舞台作品としては田漢の創作とのこと。関漢卿は友の朱簾秀に励まされながら、今日にも残る『竇娥冤』(とうがえん:竇娥のぬれぎぬ)を書いて成功するが、書き換えろと言う権力者の圧力を拒み、投獄、処刑されてしまう。しかし作家の精神と名作は不朽だという話である。 処刑されるとわかっていながら、圧力を突っぱね淡々と(でもないかもしれないが)牢に入る関漢卿は、王斑自身のきりりとした顔だちも相俟って、実に男前だった。処刑の日が迫り、朱簾秀が獄中の関漢卿を見舞って別れを惜しむ場面はさめざめとしていたが、その後は「見送って来たわ」などと言って彼女の方も意外とあっさりしている。「そんなもんですか?」と思ったものの、逆境の中でも悠然とした二人のほどよい力の抜け具合が、とてもよかった気がする。幾ばくかの侘しさが残りつつも爽やかに感じた舞台だった。

カーテンコール

そう感じたのには、繰り返し流れる音楽の効果もあった。この舞台に限らず、中国ではあちこちで耳にしたことのある有名な曲である。悲しげなようでいて、途中転調して明るく流れるようになるところがとても美しい。琴のような音色で、どうやら『竇娥冤』といえばこの曲ということらしいが、残念ながら後日いろいろ検索してみても、作曲者や演奏音源の配信の有無、曲名すらわからない。以前、頭の中にある音楽(旋律)をデータベースでどう検索するか、という話を聞いたことがあったのだが、とんと忘れてしまった。情けないことである(といっても、話の内容は確か、確実な検索方法があるということではなく、いかに難しいかというものだったと思うが)。

『竇娥冤』について少々。殺人の冤罪で処刑される女性・竇娥の不遇、そして死後に父親の夢に出て自分の無実と真犯人を訴える雪辱の物語である。この竇娥、日常会話でも名前を聞くことがある。自分が不本意に悪者にされてしまったようなシチュエーションで自分の正当性や善意を主張して、「比竇娥還冤」(竇娥よりもひどいぬれぎぬだ)と言ったりする。誤解されて悔しいと嘆く愚痴の表現だが、テレビドラマで小学生も使っていた。竇娥よりひどいぬれぎぬって何なんだ、というツッコミはおいておくとして、比較の構文もマスターできることだし、一つ覚えておいて損はないかもしれない。

[2020.3.31 榊原真理子]

直訳と誤訳の間で

外国語の翻訳というのはなかなか難儀な作業である。まず考えるべきはどこにターゲットを定めるかということだろう。理解しやすくて自然な日本語を目指すのか、あるいは多少ぎこちない表現であっても原文のニュアンスをなるべく崩さないようにするのか。文学作品ならば前者を選ぶだろうし、学術的な文章ならば当然後者になる。そして、やや特殊な位置にあるのが宗教的な教義や王などの統治者の命令を記した文章である。聖なる言葉、あるいは権威のある言葉であるがゆえに、その翻訳には時として不自然なほどに直訳的な手法が用いられることがある。その場合、翻訳は完成品というより、原典の姿を知るためのよすがに過ぎない。しかしまた、あまりにも直訳になり過ぎて日本語として意味不明になると、それは誤訳のそしりを受けることになる。

<正しい教えの白蓮>

最近、植木雅俊『サンスクリット版縮訳 法華経』(角川ソフィア文庫、2018年)を購入した。仏教や梵語に漠然とした興味を持っている者が『法華経』について知るには最良の手引き書と言ってよい。平易な日本語訳に、章ごとに注釈と解説が施されている。その解説を読むだけでも『法華経』を読んだ気になる。ところで、その経典名について「はじめに」で次のように記している。

--------------------------------------------------

『法華経』の正式名称はサッダルマ・プンダリーカ・スートラである。岩本裕氏が「正しい教えの白蓮」(岩波文庫『法華経』、一九六二年)と訳したことで、この訳が長年、何の疑問も持たれずに採用されてきた。それは、サンスクリット文法、欧米語の訳し方、国文法から見てもトリプルの誤りであり、「白蓮華(プンダリーカ)のように最も勝れた正しい教え(サッダルマ)の経(スートラ)」と訳すべきである。

--------------------------------------------------

植木氏によれば、「トリプルの誤り」ということであるが、最初の「サンスクリット文法」について説明すると、梵語では名詞Aと名詞Bの複合語「AB」は時として「BのようなA」という意味になる。後に来る名詞Bが比喩として使われるということである。「人+獅子」で「獅子のような人」の意になる。したがって「正しい教え+白蓮」は「白蓮のような正しい教え」と解される訳である。実際、その後の多くの研究書や翻訳ではそのように訳されることが多い。

さて、それでは「正しい教えの白蓮」は誤訳なのか。私の個人的な感覚から言えば、「白蓮華のように最も勝れた正しい教えの経」という訳は正確ではあっても美しくない。「正しい教えの白蓮」という訳は語呂もよく、しっくりくる。私の理解では、岩本訳の「正しい教えの白蓮」は梵語の語順に則ったもので、誤訳というより一種の直訳である。我々が「法華経」と呼んでいるお経は、正式には「妙法蓮華経」という。これは西域の鳩摩羅什(くまらじゅう)による訳であるが、これも梵語の語順で「妙法(サッダルマ)蓮華(プンダリーカ)経(スートラ)」としたもので、まさに直訳である。もしも「正しい教えの白蓮」が誤訳であるならば、鳩摩羅什の訳も誤訳ということになる。研究書としては植木氏の訳を取るべきだが、経典の訳という点からは岩本訳も十分に“あり”である。原典の梵語の“匂い”を感じさせる訳だと思う。

<カーンなる我らがおおせ>

13〜14世紀のモンゴル帝国の皇帝(カーン)たちが発した命令文は碑文としてかなりの数が残っているが、その冒頭には常套句として「とこしえの天の力において、大いなる福蔭の加護において、カーンなる我らがおおせ」という語が置かれる。原文はもちろんモンゴル語で、クビライ帝以降定型化したとされる。この「カーンなる我らがおおせ」という意味不明の日本語訳については、かつて論じたことがある(中村雅之「<カアンなる我らがおおせ>について」『KOTONOHA』第93号、2010年8月)。要するにモンゴル語の直訳なのであるが、あまりにも意味不明である。誤訳と言われても弁解のしようもないが、東洋史の研究者たちは例外なくこの類の訳を用いる。

カーン・ジャルリグ・マヌ(qaγan jrlγ manu/qān jarliq manu)の「ジャルリグ」は碑文の漢訳では「聖旨」にあたり、皇帝の発した命令、お言葉のこと。「マヌ」は「我々の」で、碑文の漢訳では「俺的/俺毎底」だが省略されることもある。漢訳では全体として「皇帝聖旨/皇帝聖旨俺的/皇帝聖旨俺毎底」のようになるが、通常の漢語の語法を逸脱しており、まさに蒙文直訳体と称される文体である。もちろん、このような漢訳は当時のお役所が意を以て作ったもので、誤訳云々と言うべき筋合いのものではない。しかし、「カーンなる我らがおおせ」という日本語訳はいかがなものか。この定型句の実際の意味は「カーンである私の言葉」という意味である。「マヌ(我々の)」と複数形になっているのは稿をなした書記による一種の敬語表現と考えられる。モンゴル語学者の小澤重男氏は山西省玄中寺の皇帝聖旨碑文の研究において「可汗なる我が詔勅」と訳しており、東洋史家のように意味不明の直訳を用いていない。ここでの「マヌ」が「私の」という意味だと理解していないという点において、「カーンなる我らがおおせ」は誤訳と判断せざるを得ないだろう。もっとも、東洋史家には別の言い分があるかも知れない。直訳か誤訳か、判断は容易ではない。

[2020.3.20 中村雅之]

翻訳におけるセンスと誠実さ

4月からの一般文字学の講義の準備の一つとして、最近モーリス・ポープ著、唐須教光訳『古代文字の世界』(講談社学術文庫)を読み直している。以前にも感じたことだが、この日本語訳は本当にひどい。おそらく英語原文自体がくどい表現の羅列であることが原因ではあろうが、それをまるで高校生が英語の授業で直訳するような調子で訳してあるので読みにくいことこの上ない。分かりやすい日本語で表現できないというのは、はっきり言えばセンスの問題なので、改善は望めない。

しかし、自分の知識の及ばない部分をいい加減な推測で提示するとしたら、それは誠実さの欠如と言わざるを得ないだろう。この書の第3章はシャンポリオンのヒエログリフ解読について述べているが、その中にヒエログリフと漢字の比較について触れた個所がある。フランスにおける中国学の創始者と言えるアベル=レミュザの著書からの知見が述べられるのであるが、その中に次のような一文がある。

「それだけ文字数が豊富なのに、レミュザによると、中国語は、それでもヒン・チンhîng-chîng(「音をあらわす」)と呼ばれる一群の表音文字を必要としたのである。」(147頁)

中国語の知識をもつ者でも、この訳文を理解するのは困難であろう。訳者には中国学の知識がないばかりか、フランス語の知識もない。誠実な訳者であれば、中国語史の専門家にこの箇所の原文を読んでもらって教えを乞うはずである。さらに誠実な訳者であればレミュザのフランス語原文にも目を通すだろう。本書の訳者はhîng-chîngという未知の語を調べることなく、英語読みして「ヒン・チン」というありもしない語を創作したのである。

中国語史の知識があって、西欧人による明清代の官話資料を読みなれている者ならば、レミュザの著書にあったというhîng-chîngが「形声」という語の官話音のフランス式の綴りであることを一瞬にして見抜くことができる。仮に中国学の知識をもたなかったとしても、レミュザがフランス人であることから、hîng-chîngのchîngが「チン」でなく「シン」に近い音であることが想像できるはずであるが、chを[ʃ]と発音するというフランス語の基礎知識も訳者にはなかった。そのために「ヒン・チン」という噴飯ものの読みを与えてしまったのである。

シャンポリオンがヒエログリフの初歩的な解読を提示したことで有名な『表音聖刻文字のアルファベットに関するダシエ氏への書簡(Lettre à M. Dacier relative a l'alphabet des hiéroglyphes phonetiques)』が公表されたのは1822年であり、その2年後に総合的な解読である『古代エジプト人の聖刻文字体系概要(Précis du système hiéroglyphique des anciens Egyptiens)』が出版されている。1822年にはレミュザによるフランス中国学の記念碑的な著作『漢文啓蒙(Elémens de la grammaire chinoise)』が出版されており、上の「hîng-chîng」云々もこの書の記述を参考にしたものである。ヒエログリフの表音文字と漢字の造字法の一つである形声(部首と声符からなるもの)を比較することの妥当性についてはにわかに判断しかねるが、膨大な文字数をもつ漢字でさえも表音的な手法を必要としたということがヒエログリフの解読に際してそれなりの示唆を与えたということなのであろう。

なお、レミュザの表記では母音の上の「∧」は平声(陰陽の区別なし)を表し、「\」が上声、「/」が去声、「V」が入声である。

[2020.3.4 中村雅之]

舞台で聞いた中国語25……愛情不是用眼睛,而是用心霊看着的(恋すれば、だれも目では見ない、心で見るの)

一昨年の夏の北京滞在中、優柔不断な私にしては珍しくためらうことなく、奮発して前方の席の公演チケットを買った。かのシェイクスピア、『夏の夜の夢』《仲夏夜之夢》である(イギリスのクリス・ホワイト演出、国家大劇院小劇場)。普段シェイクスピアは敷居が高いように感じて近づき難いのだが、実はメンデルスゾーンの音楽のお陰で、「夏の夜の夢」の妖精の森のイメージだけはとりわけ気に入っている。ところが、その先入観が災いしたらしい。いざ赴いて観た舞台は少々予想と違っていた。

俳優陣はよかった。衣装や舞台装置のデザインも洗練されていて、美しかった。脇役たちが舞台横で打楽器を演奏して主役たちを引き立てる演出も、趣向が凝らされていてワクワクした。意外と原作に忠実で、奇をてらう脚色もなかった。

しかし、ときどき白けるような妙に古典的なギャグが入り、それにまたなぜか観客がウケて喝采しているのには、最後、本当に白けた。「それ、おもしろいの? そんなギャグがここで必要なの?」と、せっかく出来上がりつつあった夏の夜の微笑ましい情景が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちるのに呆気にとられながら、思わざるを得なかった。

「あなたが好き!」と腰のあたりにすがりついたら、相手(男)のズボンをずり下げてしまい、派手な柄のトランクスが丸見えになって大仰に慌てふためくとか、男が服の中の胸のところに大きな風船を二つ入れて女装し、典型的なお姉キャラになるとか、またその女性の胸に見立てた風船を誰かが鷲掴みにして割るとか、そういうギャグである。

原作自体賑やかな喜劇であるし、風船芸も最後の道化的な劇中劇としての脚色だから、意図はわからなくはない。わからなくはないのだが、しかしどうしてここで急激に路線が変わって、「ごめんやして遅れやして〜」の吉本新喜劇調なのだ。まるで統一感のない方向性もさることながら、「なんちゃって吉本」ギャグの中途半端さに言葉が出ない。吉本新喜劇の人が見たら、きっと精一杯コケてフォローしてくれるに違いない……。

そうは言っても、そこは半分観光目的で訪れる人が多い、天安門前の国家大劇院。やはりそんなわかりやすい演出も必要なのかもしれない。実際のところ、こうした沸かせるシーンがしばらくないところでは、靴音高く中座して出てゆく観客が目に付いた。

あらすじをかいつまんで。それぞれ想う相手がいる人間の男二人と女二人、妖精の男一人(王)と女一人(女王)。想う相手には想われず、想い合えば周りに阻まれる。妖精たちは夫婦喧嘩中。女王のつれない態度に腹の虫の収まらない妖精の王は、手下の妖精パックに命じて女王の目に魔法の惚れ薬をぽとり。目論見どおり、目覚めるなり薬が効いて、ロバの化け物男に血道を上げる女王の滑稽な姿を見て、王は満足げ。この一方で、妖精の森に入り込んだ件(くだん)の人間たちにパックが惚れ薬を誤って使ってしまい、こちらも見当違いな相手を追い掛け回したり女の戦いが勃発したりして、ドタバタがしばし。最後は落ち着くところに落ち着いて2組の幸せなカップルと元さや妖精夫婦が出来上がり、ロバ男も人間に戻り、結婚の祝宴での余興劇も熱演が披露され、すべてハッピーエンドである。

「恋すれば、だれも目では見ない、心で見るの。」

「なんと馬鹿者ばかりでござろうか、人間というものは!」

「理性と恋心とは、当節めったに折りあいがつかないようだがね。」

残念ながら上演で聞いた中国語で記憶しているのは一つ目だけなのだが、いずれも有名な台詞である。すべての幕引きに妖精パックが語る一節もまた。

「夜の住人、私どもの、とんだり、はねたり、もしも皆様、お気に召さぬとあらば、こう思召せ、ちょいと夏の夜のうたたねに垣間みた夢まぼろしにすぎないと。それならお腹も立ちますまい。」*

後日改めて戯曲の日本語訳を読んで、細かな台詞がようやく腹に落ちた。予習をさぼったことと、筋を追うばかりで台詞がうまく頭に入っていなかったこと、芝居の見方も狭量になっていたのは恥ずかしい限りだ。私にとっては、北京の夏の夜の夢。そう思えばあの風船芸も、鷲掴みにして割るのは結構力を使うようで、大変そうだったな、と今ではクスッと思い出し笑いしている。

妖精の王と女王

祝宴の劇を稽古する村人たち

(写真出所:国家大劇院公式ウェブサイト)

*台詞はいずれも福田恆存訳「夏の夜の夢」(『世界文学全集Ⅱ-2シェイクスピア』河出書房新社、1963)。古い版だが、言葉の流れが力強いと感じた福田恆存訳を引用した。

[2020.2.28 榊原真理子]

国際学会開催記(5)〜開催当日とその後〜

日本で最初に開催されたIACL-11のオーガナイザーである岩田礼先生(公立小松大学)いわく、国際会議は初日を迎えたらもう終わったようなものだそうだが、とてもそんな気にはなれなかった。

開催初日となる5月10日(金)は晴れ、幸い3日間とも雨が降ることはなかった。午前中のメインはYSAのファイナルセッションで、54件の応募から選ばれた3名のファイナリストがプレゼンを行い、その後審査委員会が協議して受賞者を決めるという段取りである。審査員になっているIACL事務局の人には、ホテルに迎えの学生を行かせる。基調講演者には午後の開会式に合わせる形で別の迎えを行かせた。会場では直前になって音声を流したいという発表者がいて焦ったが、機器担当の人を呼んで何とかなった。お弁当も無事届き、アルバイトの学生に引き継いだところで受付に戻る。